Kaum eine Region in Deutschland ist so sehr mit der Karpfenzucht verbunden wie das Stiftland, das sich im Süden des Naturparks Steinwald in der Oberpfalz erstreckt. An jeder Ecke trifft man auf den beliebten Speisefisch. Ob in einem der tausend Teiche, die dem Landkreis Tirschenreuth seinen Beinamen gegeben haben, auf der Speisekarte der zahlreichen Gaststätten, oder in Form von riesigen Skulpturen am Wegesrand. Eine ganz besondere Liebe zu den Karpfen hat die Stadt Kemnath entwickelt und gleich einen ganzen Rundweg nach dem Fisch benannt: Phantastischer Karpfenweg.

Alle Infos zur Wanderung findet ihr weiter unten (Karte, GPX-Daten, Details …)

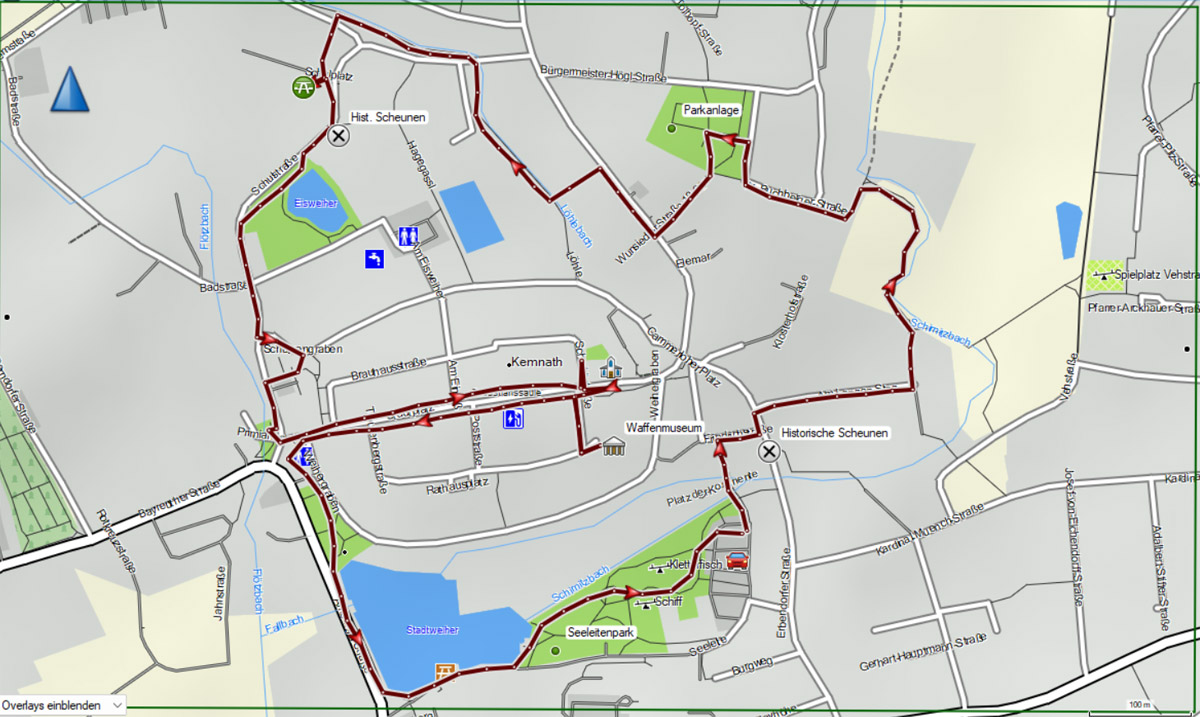

Parkplatz >>> histor. Scheunen (Am Langen Steg) >>> Wiesengrund >>> Falkensteinpark >>> Mühlbach >>> histor. Scheunen (Schulstraße) >>> Eisweiher >>> Stadtplatz Kemnath >>> Cammerloher Platz >>> Stadtweiher >>> Seeleitenpark >>> Parkplatz

Kemnath

Die erste Siedlung mit dem Namen Keminata taucht schon 1008 in den Unterlagen auf. In diesem Jahr schenkte Kaiser Heinrich II. den Ort an das neu gegründete Bistum Bamberg. Diese lag jedoch zunächst etwas außerhalb des heutigen Ortes an einem wichtigen Knotenpunkt der damaligen Fernstraßen.

Wahrscheinlich waren es die Leuchtenberger, die die Siedlung wegen der günstigeren Lage auf den Hügelsporn zwischen dem Flößbach und dem Schirnitzbach auf ihren heutigen Standort verlegten. Bis 1285 hatte sich Kemnath bereits zum Marktort entwickelt.

Mitte des 14. Jahrhunderts wurden ihm die Stadtrechte verliehen. Es folgte der Bau eines Mauerrings mit Türmen zur besseren Verteidigung. Der flachte Wassergraben rings um die Mauer bestand bis ins 18. Jahrhundert, erst dann wurde er trockengelegt.

Im Zuge der Reformation wurde die Stadt protestantisch, 1626 allerdings wurde dann wieder der Katholizismus eingeführt. In diesem Zuge siedelten sich wenig später die Franziskaner in der östlichen Vorstadt an. Auf sie sind die Kemnather Passionsspiele zurückzuführen.

Besonders geprägt haben die Stadt die verheerenden Brände in den Jahren 1572 und 1848/1854, bei denen ein Großteil der Gebäude zerstört wurde. In der Wiederaufbauphase entstanden dann viele der heute noch bestehenden historischen Häuser am Marktplatz. Dazu gehören die mit einem reprästentativen Stufen- oder Schweifgiebel ausgestatteten Bürgerhäuser und auch das Rathaus. Anfang des 17. Jahrhunderts gab es 185 Häuser in der Stadt.

Es wären wohl noch mehr geworden, wenn nicht der Dreißigjährige Krieg den Bauboom gestoppt hätte. Gleichzeitig überrollte eine Pestwelle die Stadt, bei der 150 der Bürger (von insgesamt nur 180) starben. Glücklicherweise gab es Mitte des 18. Jahrhunderts einen wirtschaftlichen Aufschwung, sodass auch die Stadt wieder wuchs.

Textilgeschichte

Ab dem 18. Jahrhundert stieg das Textilgewerbe in Kemnath auf und avancierte zur Haupteinnahmequelle. Unzählige Handwerker wie Schuhmacher, Gerber, Tuchmachern und Schneider verdienten hier ihren Lebensunterhalt. Am Straßenmarkt (Marktplatz) tummelten sich neben den Webern auch Bäcker, Metzger und Gastwirte. Daneben gab es auch schon eine Apotheke und eine Handelsagentur.

Während sich im Süden die Zimmerleute ansiedelten, war der Norden eher von Tagelöhnern bevölkert. Da die Gerber einen Fluss bevorzugten, waren sie am Schirnitzbach ansässig, Töpfer und Ofenhersteller gab es vorwiegend am Flößbach in der Westvorstadt. So hat jeder Stadtteil seine ganz eingene Geschichte.

Waffen aus dem Mittelalter

Im 15. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zu einer Metropole für das Kunsthandwerk, das eine zweite Blütezeit in der Spätgotik hatte. Ganz nebenbei war hier zwischen 1689 und 1801 eine Fabrikationsstätte für Handfeuerwaffen für die bayerische Armee – übrigens der größten! Originalexponate können heute noch im Heimat- und Handfeuerwaffenmuseum betrachtet werden.

Adresse

Heimat- und Handfeuerwaffenmuseum

Trautenbergstr. 36, 95478 Kemnath

Öffnungszeiten

- jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr

- zusätzlich: jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr

- aktuelle Infos

Straßenmarkt

Statt eines Marktplatzes zieht sich ein breiter Straßenmarkt durch den historischen Ortskern der Stadt Kemnath, sodass auch die Stadtmauer einen ovalen Grundriss erhielt. Dieser breite Straßenmarkt wird parallel von zwei weiteren Straßenzügen flankiert, deren stadtauswärts gerichtete Seite von der Stadtmauer begrenzt wird. Drei Querstraßen verbinden wie Leitersprossen den Straßenmarkt mit den äußeren Straßen und teilen sie in Quartiere.

Die Stadtbefestigung

Mit der Verleihung der Stadtrechte wird in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde mit dem Bau einer Stadtmauer begonnen. Nach dem Stadtbrand gut 200 Jahre später musste man sie wieder aufbauen. Sie bestand aus zwei oval um die Stadt gewundenen Mauerringen. Um die innen angelegte Stadtmauer mit halbrunden Türmen und Spitzhauben zog sich die Zwingermauer herum. Diese war etwas niedriger und hatte ebenfalls halbrunde Türme (Schalentürme).

In die Stadt hinein gelangte man über die Stadttore. Diese waren durch Ziehbrücken gesichert und mit Tortürmen eingefasst. Leider wurden die Bauten irgendwann marode und man riss einen Großteil von ihnen ab. Heute sind nur noch Reste des ehemaligen Bollwerkes vorhanden. Besonders gut erhalten ist die ehemalige Stadtbefestigung an der Trautenbergstr. 36. Dort ist die Zwingermauer mit einem Turm fast vollständig.

Wer mehr über die Stadtgeschichte erfahren möchte (inklusive alter Fotografien), findet diese HIER

Ehemaliges Rathaus

Etwa in der Mitte des weiten Straßenmarktes liegt das ehemalige Rathaus. Der dreigeschossige Bau sticht schon bei flüchtiger Betrachtung aus der Häuserreihe heraus. Wie eine trutzige zinnenbekrönte Burg im Würfelformat trägt es einen Uhrenturmaufsatz.

Stadtkirche Mariä Himmelfahrt

Die katholische Stadtpfarrkirche liegt im Zentrum der Altstadt am östlichen Ende des Stadtplatzes. Sie wurde 1448 als dreischiffige Anlage im spätgotischen Stil erbaut. Die Inneneinrichtung hat inzwischen verschiedene Epochen überlebt und zeigt sich heute im barocken Angesicht.

Während der Hochaltar aus dem Jahr 1644 stammt, wurde das Bild darüber, das die Aufnahme Mariens in den Himmel zeigt, erst Mitte des 19. Jahrhunderts von zwei ansässigen Künstlern gefertigt worden.

Eine Besonderheit ist der Kirchturm der Stadtkirche. Denn er steht seitlich des Kirchenschiffs und dient gleichzeitig als Stadtturm und -tor. Der Kirchturm ist bis heute das höchste Bauwerk in der Stadt.

Schon 1259 befand sich an dieser Stelle eine Kirche. Die damalige Marienkirche. Als die Bürger der Stadt jedoch im 15. Jahrhundert zu einem gewissen Wohlstand gekommen waren, erschien ihnen das kleine Kirchlein mit Pfarrhof und Gottesacker (Friedhof) nicht mehr gut genug. Und so kam es dazu, dass die heutige Kirche gebaut wurde.

Historische Stadel im Scheunenviertel

Wie ein Bollwerk umrahmen die Stadel den Ortskern von Kemnath im sogenannten Scheunenviertel. Einheitlich gestaltete lange Reihen von eingeschossigen Sandsteinquaderbauten mit Satteldach oder auch Halbwalmdach säumen die Straßen mit ihren großen Rundbogentoren.

Sie stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, als im Nordwesten und Osten der Stadt sogenannte Scheunenviertel angelegt wurden. Sie gehören zu den größten Anlagen in der ganzen Oberpfalz.

Sieht man etwas genauer hin, erkennt man hier und da noch ein paar Lüftungsschlitze, seltener ein paar Gauben. Heute werden viele der ehemaligen Scheunen als Werkstatt oder Ähnliches genutzt. Wenn ihr ein Tor offenstehen seht, schaut ruhig einmal hinein. Oft sind noch die alten hölzernen Treppensteigen (etwas bessere Leitern) vorhanden und der Dachstuhl ist von unten einsehbar.

Das Ensemble aus Sandsteinquadern entstand am Ortsrand, weil die Gassen in der Altstadt recht eng waren und eine hohe Brandgefahr bestand. Eine Brücke zu den angrenzenden Äckern gab es nicht, man musste sich mit einer Furt begnügen. Von hier reicht der Blick bis zum Armesberg und dem Anzenstein, Ausläufern aus dem Steinwald und Fichtelgebirge.

Lage der Scheunen:

- Am Langen Steg

- Badstraße

- Schulstraße

Öffentliche Trinkwasserversorgung in Kemnath

Eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen ist sicherlich die Versorgung mit Wasser. Das war bis ins 19. Jahrhundert gar nicht so einfach. Denn Kemnath liegt auf einer Anhöhe, darunter harter Felsen. Da gab es einfach keine Möglichkeit, eine Wasserquelle zu finden. Auch zahlreiche Versuche, Quellen aus dem Umland in die Stadt zu leiten, scheiterte jedes Mal.

Oft mussten sich die armen Tagelöhner nach einem Tag harter Arbeit am Abend mit einem trockenen Brotkanten begnügen – und das, ohne ihn wenigstens mit einem Schluck frischen Trinkwassers hinunterspülen zu können.

Dass es eine Aufgabe der Gemeinde war, sich darum zu kümmern, das erkannte auch der Magistrat der Stadt Kemnath. Und so schrieb er einen brennenden Brief an die Regierung. Und siehe da, es tat sich was. Zwar nicht in dem Umfang, wie gewünscht, dennoch gab es ein wenig Geld für den Ausbau.

Seeleitenpark

Als eine der grünen Oasen befindet sich der Seeleitenpark im Zentrum der oberpfälzischen Stadt Kemnath. Er ist in den letzten Jahren umgestaltet worden und hat jetzt ein Motto, denn er beschäftigt sich mit einem Thema, das hier im Landkreis Tirschenreuth allgegenwärtig ist: dem Fisch. Genauer gesagt dem Karpfen.

Hier gibt es nicht nur Karpfenskulpturen. Auch der Spielplatz auf dem knapp 15.000 Quadratmeter großen Park ist dem Motto entsprechend aufgebaut. Da wartet der Spielfisch Johann auf die Kleinsten ebenso wie das Spielschiff Lotte.

Ringsum weitläufige Wiesen mit altem Baumbestand. An der einen Seite lockt der Stadtweiher mit jeder Menge Wasser und einer Seebühne, auf der im Sommer Konzerte stattfinden. Gespeist wird der Stadtweiher vom Schirnitzbach, der den Weiher nicht nur mit frischem Wasser versorgt, sondern auch mit Raubfischen wie Hechten und Forellen. Trotz der Raubfische können auch Karpfen und Schleien perfekt gedeihen, denn sie können sich anscheinend gut durchsetzen.

Direkt neben dem Spielplatz lädt der Fischbrunnen zum Wassertreten ein. Ein wenig kühles Nass, das nicht nur Sebastian Kneipp zu schätzen wusste.

Der Heilige Nepomuk

Eigentlich hieß der Heilige Johannes aus Prag damals Welfin, als er in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als einziger Sohn einer Bauernfamilie in dem Dorf Nepomuk in Südböhmen geboren wurde. Als er seine Eltern verlor, kam er in das nahegelegene Zisterzienserkloster und bekam dort eine Ausbildung, die ihm als einfacher Bauernsohn wohl niemals zugestanden hätte. Die Mönche lehrten ihn nicht nur Lesen und Schreiben, er durfte nach dem Schulbesuch sogar studieren.

Schon früh wurde er Priester in Prag und stieg dann zum Domherren und sogar zum Stellvertreter des Erzbischofes auf. Trotzdem blieb er demütig und mildtätig. Doch als er 53 Jahre alt war, stellte sich ihm eine schwere Prüfung. Es kam, dass der damalige König von Böhmen Wenzel I., als schauererregend grausamer Mensch bekannt, den Priester konsultierte.

Als Beichtvater der Königin war Nepomuk bestens über die herzensgute Frau informiert, die für ihre Geduld und Wohltätigkeit von den Bürgern geschätzt wurde. Nicht so von ihrem Mann, dem König, dem sie ein Dorn im Auge war. Und genau aus diesem Grund wollte er die geheimen Informationen über die Königin haben, um ihr daraus einen Strick zu drehen.

Doch Nepomuk blieb standhaft. Er weigerte sich höflich aber bestimmt, das Beichtgeheimnis zu brechen. Lieber würde er in den Tod gehen, als das Beichtsiegel zu verletzen. Daraufhin wurde der König so wütend, dass er den armen Priester foltern ließ, ja sogar selbst Hand anlegte und ihm mit einer Pechfackel den ganzen Körper verbrannte.

Nicht ein Wort kam Johannes unter der Folter über die Lippen. Schließlich ließ ihn König Wenzel von der Brücke in Prag, die die Moldau überspannt, des nachts in die Fluten werfen. Dort fand der heldenhafte Nepomuk den Tod.

Das Wunder

Doch der Leichnam des Märtyrers ging nicht unter. Sie schwamm in der Mitte des Flusses, in Licht eingehüllt. Es dauerte nicht lange, da war die ganze Stadt auf den Beinen und wohnte dem ungewöhnlichen Schauspiel bei. König Wenzel hingegen starb nur wenig später einen plötzlichen Tod.

Nepomuk blieb unvergessen, nicht nur in Prag. Seitdem trugen viele Menschen seinen in Ehren gehaltenen Namen. Unzählige Brücken schmückt das Bild des Brückenheiligen. Als man an die dreihundert Jahre später sein Grab öffnete, war sein Laib verfallen. Doch seine Zunge soll bis auf den heutigen Tag unversehrt erhalten sein, als Zeichen Gottes zum Gedenken an die Wahrung des Beichtgeheimnisses.

Kemnath und die Karpfenzucht

Seit tausend Jahren war und ist die Karpfenzucht einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren im Stiftland. Nicht umsonst trägt der Landkreis Tirschenreuth den fantasievollen Namen Das Land der tausend Teiche. Und da wundert es nicht, dass der Fisch in der heimlichen Hauptstadt des Karpfens inzwischen Symbolcharakter hat.

Phantastischer Karpfenweg

Rings um die historische Altstadt schlängelt sich der etwa 2,8 Kilometer lange Phantastische Karpfenweg. Er gilt als kulturgeschichtliches Denkmal und wurde

Die 20 riesigen Karpfenskulpturen sind alle von einheimischen Künstlern bemalt und jedes für sich ein wunderschönes Unikat. Jeder einzelne von ihnen steht an einem ausgesuchten Platz, an dem es etwas Außergewöhnliches zu berichten gibt.

Auf dem Rundweg begleiten den Wanderer unzählige kunterbunte Schuppentiere, jeder von ihnen ein Foto wert. Der Rundweg ist familienfreundlich und kann auch mit dem Buggy oder Kinderwagen problemlos bewältigt werden. Für Kinder im Grundschulalter hat die Stadt Kemnath eine spannende Karpfen-Rallye mit Rätseln zum Rundweg ausgearbeitet.

Hier könnt ihr sie herunterladen:

- Karpfen-Rallye (Papierversion)

- Digitalte Schnitzeljagd am Kapfenweg (actionbound-app)

Route

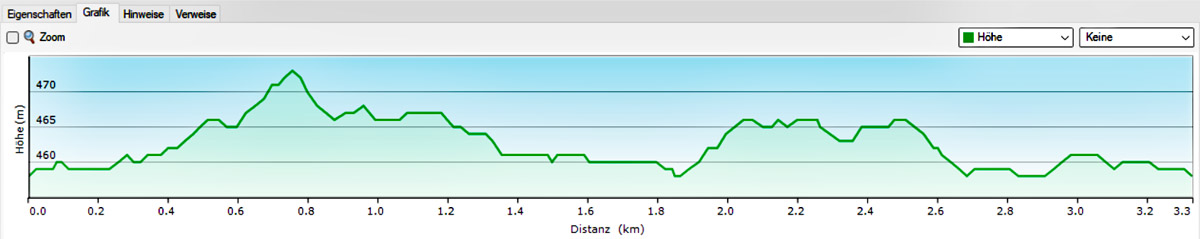

Höhenprofil

Details

- Start/Ziel: Parkplatz am Seeleitenpark, Seeleitenstraße, Kemnath

- Länge: 3,3 km

- Dauer: 1,5 Stunden

- Markierung: Phantastischer Karpfenweg

- Schwierigkeit: sehr leicht

- Höhendifferenz: m

- geeignet für Kinderwagen/Buggy: ja (allerdings ein paar Stufen vorhanden)

- DOWNLOAD Karte als pdf: Phantastischer-Karpfenweg-Karte.pdf

TOUREN-DATEN FÜR GPS-GERÄTE UND WANDER-APPS

So funktioniert´s: Anleitung zum Download und Importieren in eine Wander-App oder ein mobiles GPS-Gerät

Essen und trinken

In der Altstadt von Kemnath gibt es ein paar Restaurants und Cafés, an denen ihr auf dem Rundweg vorbeikommt.

- Pizzaria Da Gino, Cammerloherplatz 1

- Gasthaus Weißes Ross, Stadtplatz 26

- Restaurant Asia Mekong, Stadtplatz 31

- Side Grill, Stadtplatz 34

- Café Mein-Lieblings-Platz, Stadtplatz 41

- Pizzeria Porto Stella, Amberger Str. 4

- Gasthaus zur Fantasie, Kalvarienberg 1

- Imbissgaststätte Schinner, Werner-von-Siemens-Str. 4

Anfahrt

Über die A9

Wenn ihr aus Richtung Nürnberg oder Berlin über die A9 anreist, nehmt ihr die Ausfahrt Bayreuth Süd beziehungsweise Nord und fahrt über die B 22 immer Richtung Kemnath.

Über die A93

Aus östlicher Richtung nehmt ihr auf der A93 die Ausfahrt Weiden-West und fahrt dann anschließend über die B 470 Richtung Pressath/Neustadt an der Waldnaab über die B 22.

Parken

Direkt am Seeleitenpark gibt es einen kostenlosen Parkplatz. Gebt im Navi einfach Seeleite 1 in Kemnath ein, dann kommt ihr direkt hin. Von hier aus startet auch der Rundweg Phantastischer Karpfenweg.

Wohnmobil

Auch für Wohnmobilreisende gibt es gute Nachrichten. Am Eisweiher befinden sich fünf kostenlose Wohnmobilstellplätze mit Strom (2 Euro pro 6 Stunden), Entsorgung und Frischwasser. Ihr könnt die Tour auch von hier aus starten, da der Eisweiher direkt auf der Route Phantastischer Karpfenweg liegt.

Fazit

Der Rundweg Phantastischer Karpfenweg ist zu jeder Jahreszeit begehbar. Lediglich die kurzen Strecken am Wiesengrund entlang werden nicht gestreut oder geräumt. Der Weg ist auch mit einem geländetauglichen Buggy oder Kinderwagen machbar, auch wenn ein paar Treppenstufen dabei sind. Auf dem Weg liegen ein paar Spielplätze. Wenn ihr also mit kleineren Kindern unterwegs seid, nehmt euch genügend Zeit, um alles genau zu erkunden. Der Abstecher auf den Stadtplatz gehört eigentlich nicht zum Rundweg, dennoch finden wir, solltet ihr euch die wundervollen historischen Häuser ansehen.