Zwischen dem Fränkischen und Schwäbischen Jura schlängelt sich die Wörnitz in ihrem romantischen Tal. An ihrem Ufer drängen sich die verwinkelten Fachwerkhäuser und Barockbauten von Harburg an den Burgberg, auf dem sich hoch über dem Ort eine mächtige Burganlage erhebt. Die Harburg, auch Schloss Harburg genannt, ist eine der am besten erhaltenen Anlagen im Herzen von Bayerisch-Schwaben, wenn nicht sogar ganz Süddeutschlands.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Harburg – Fast 900 Jahre bewegte Geschichte

Die Harburg, die auf einem steilen Bergsporn über dem Wörnitztal errichtet wurde, taucht in den Urkunden erstmals um 1150 auf. Es scheint aber auch schon vorher dort eine Anlage gegeben haben. Die heute noch perfekt erhaltene Burg – oder Schloss – ist in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit unter den deutschen Burgen.

Äußerst ungewöhnlich war es damals, eine Burg ohne Bezug zu einer bereits existierenden Siedlung oder einem Gehöft im Tal errichtet wurden. Bei Harburg wurde zuerst die Burg errichtet und erst im Anschluss daran entwickelte sich auf dem schmalen Streifen an Wörnitzufer eine Burgsiedlung.

Die zweite Besonderheit liegt darin, dass es seit dem 11. Jahrhundert üblich war, Turmburgen zu bauen, wie wir sie überall in Deutschland vorfinden. Bei dem Burgareal der Harburg handelt es sich jedoch um eine großflächige Anlage, die ihrem Typ nach wie die Herrschaftszentren östlich des Rheins aussehen. Zu diesen Anlagen, die wir heute noch vorfinden, gehören unter anderem die Burgen der Schweinfurter Grafen am Obermain.

Über die genaue Bauart ist leider nicht viel überliefert, man muss sie aus dem heutigen Bestand ableiten. Zu den ältesten Bauteilen gehören die beiden quadratischen Haupttürme, der Diebsturm und der Faulturm. Wie sie stammt auch wahrscheinlich der romanische Fürstenbau (Palas) aus dem 12. Bis 13. Jahrhundert. Allerdings sind keine Bauten mehr in ihrem ursprüngliche Zustand, sie wurden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgestaltet.

Die Staufer – Erste Epoche der Burg

Von dem schwäbischen Adelsgeschlecht der Staufer (oder Hohenstaufer) hat sicherlich schon fast jeder einmal gehört, denn ihm entsprangen einige Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, das sich von der heutigen dänischen Grenze bis nach Sizilien erstreckte. Ihr Name leitet sich von ihrer Stammburg Hohenstaufen bei Göppingen etwa auf halber Höhe zwischen Stuttgart im Westen und Nördlingen im Osten ab.

Als Stammvater des bedeutendsten europäischen Herrschergeschlechts des Mittelalters gilt Graf Friedrich von Büren. Ihren Wohlstand haben die ersten Staufer ihren Ehefrauen zu verdanken. Denn Friedrich von Büren heiratete eine Grafentochter aus dem Elsass, die so viel Geld mit in die Ehe brachte, dass sich dieser eine Burg aus Stein errichten konnte.

Friedrich I.

Mit dem Sohn der beiden, Sprössling Friedrich I., begann der rasante Aufstieg des Adelsgeschlechts. Friedrich hatte Kaiser Heinrich IV. als treuer Gefolgsmann als einer der Wenigen auf seinem Gang nach Canossa begleitet, als dieser den Papst barfüßig im Schnee um Abbitte anflehen musste und letztendlich vom Kirchenbann freigesprochen wurde.

Aus Dankbarkeit für die Treue erhielt Friedrich die Tochter des Kaisers zur Frau und wurde in gleichem Zug zum Herzog von Schwaben erhoben. Und weil das Paar natürlich einen repräsentativen Wohnsitz benötigte, wurde die Burg Hohenstaufen auf dem nahegelegenen Berg zur Heimat von Friedrich I. errichtet.

Konrad III.

Der Sohn der beiden hieß Konrad. Konrad war ein ganz ausgebuffter Politiker, denn er schaffte es nach dem Tod des letzten salischen Kaisers durch einen Staatsstreich zur Königswürde. Vierzehn Jahre lang regierte Konrad III. als deutscher König. Da seine eigenen Söhne jedoch noch zu jung waren, entschied er sich zum Wohl des Reiches für seinen Neffen als Nachfolger auf seinem Thron.

Friedrich I. Barbarossa

Genau, richtig geraten. Der Neffe war Friedrich I., genannt Barbarossa, nach seinem roten Bart. Er wurde 1152 in Frankfurt am Main zum König gewählt. Doch Barbarossa reichte die Königswürde nicht, er strebte nach mehr. Schon immer hatte den Dreißigjährigen das Kaisertum fasziniert. Und genau das war es, was er anstrebte.

Dazu musste er jedoch seine Ansprüche gegenüber Italien durchsetzen, weshalb er immer wieder einmal mit einer größeren Armee die Alpen überquerte. Während zunächst der Erfolg nur mäßig ausfiel, kam er dann letztendlich durch eine List zu Kaiserwürden.

Barbarossa und die Kreuzzüge

Friedrich Barbarossa war schon über 60, als er sich an der Spitze der Kreuzfahrer in Heilige Land aufmachte. Die Reise endete für ihn jedoch leider tragisch. Er ertrank 1190 in einem Fluss in Anatolien. Wo sein Leichnam begraben liegt, das weiß man bis heute nicht genau.

Nach Kaiser Barbarossa kamen zunächst sein Sohn, Heinrich VI., dann sein Enkel Friedrich II. als Kaiser an die Macht. Der Enkel konzentrierte sich auf die Regentschaft von Italien heraus. Immer wieder kam es zu Konflikten mit dem Papst, der ihn letztendlich sogar exkommunizierte. Friedrich II. starb am 13. Dezember 1250.

Das Ende der Staufer

Konrad IV., der Sohn von Friedrich II., hatte es von Anfang an nicht leicht. Der Papst hatte ihn schon früh exkommuniziert und die Fürsten des Deutschen Reiches einen Gegenkönig gewählt. Und so kam es unausweichlich zu Kämpfen und den Thron. Nach nur vier Jahren als König starb Konrad an Malaria in einem Heerlager. Mit seinem Tod zerbrach auch das Staufische System zusammen.

Die zweite Epoche: die Grafen von Oettingen

Ein weiteres Adelsgeschlecht, das für die Burg Harburg und die Region Nördlinger Ries von großer Bedeutung war – und immer noch ist – sind die Grafen von Oettingen. Sie tauchen als Angehörige einer edelfreien Familie erstmals Mitte des 12. Jahrhunderts in den Urkunden mit Besitztümern auf und zählen heute zu den ältesten noch bestehenden Adelsgeschlechtern in ganz Bayern.

Anscheinend verwalteten sie als enge Vertraute der Staufer deren weitschweifige Besitztümer im Ries. Es gibt auch Gerüchte, in denen die Oettinger als weitläufige Verwandte der Staufer genannt werden. Als dann die Staufer mit dem Tod des Enkels von Friedrich Barbarossa ihre Macht verlieren, ergreifen die Grafen von Oettingen die Gelegenheit beim Schopf und erwerben gezielt deren Reichsgut und Kirchenvogteien, um ihre Herrschaft auszuweiten.

Dazu gehörten auch Katzenstein, Wallerstein und Harburg. Das ging so bis zum Ende des 14. Jahrhunderts weiter, bis es dann im 15. Jahrhundert zu Zerwürfnissen kam und sich das Geschlecht in zwei Linien aufteilte: die Linie Oettingen-Oettingen und die Linie Oettingen-Gesamt (Alt-) Wallerstein. Während die Oettingen-Oettingen-Linie mit dem Tod Fürst Albrecht Ernst II. in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausstirbt, existiert die zweite Linie weiter.

Allerdings teilte Graf Wilhelm II. entgegen der üblichen Gepflogenheit seine Grafschaft unter seinen drei Söhnen auf, von denen nur zwei fortbestehen konnten. Die beiden noch existierenden Häuser haben ihren Stammsitz in der Stadt Oettingen und im Markt Wallerstein. Wie vielen anderen Adelsgeschlechtern erging es auch den Oettingern nicht besser, als deren Territorium 1806 an Bayern fiel.

Bauten der Burg

Besonders gefährdet waren Süd- und Südwestseite der Anlage, denn sie waren einfach erreichbar, während auf den anderen Seiten der Fels von Natur aus steil ins Tal abfällt. Deshalb wurden im 14. Und 15. Jahrhundert mächtige Zwingermauern aufgebaut. In derselben Zeit entstand wahrscheinlich auch die weitläufige Vorburg mit den Roten Stallungen.

Besonders geschäftig, was den Bauboom angeht, lief es in der Zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Harburg. Graf Gottfried ließ die Burgvogtei neben dem oberen Tor einfügen, wenig später kam der Glockenturm an der Kirche und ein Backhaus (Pfisterei) hinzu. Und dann wurde auch noch das obere Schlosstor erneuert.

Rittersaal

Um 1500 ließ Graf Wolfgang I. einen Saalbau zwischen dem Diebsturm und dem Faulturm bauen. Dieser wurde gut 200 Jahre später um ein weiteres Stockwerk erhöht. Seit der Verzierung mit Stuckelementen 1742 gehört der Rittersaal zu den kunsthistorisch bedeutenden Innenräumen des Schlosses.

Ausbau zum Schloss

Der Dreißigjährige Krieg ging auch nicht an Harburg schadlos vorbei. Als die Schäden beseitigt waren, baute man die ehemalige Wehranlage im 18. Jahrhundert zu einem wohnlichen Schloss aus. Zudem entstanden neue Gebäude für die Amtsverwaltung und die wirtschaftlichen Belange des Schlosses. All diese Neubauten befinden sich in der Vorburg. Seit dieser Zeit wurde praktisch nichts Größeres an der gesamten Anlage mehr verändert, sodass wir sie heute in ihrem barocken Aussehen vorfinden wie vor knapp 300 Jahren.

Schloss Harburg heute

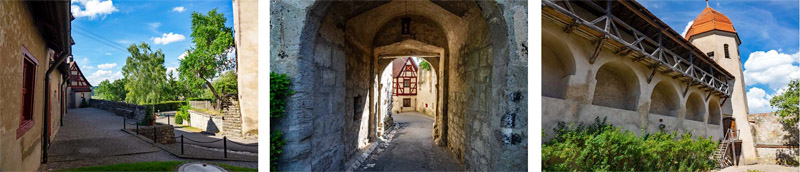

Wer das Schloss Harburg besucht, der findet eine vollständig erhaltene Wehranlage aus dem Mittelalter vor, dessen Bausubstanz bemerkenswert gut erhalten ist. Während die Anlage im 15. Jahrhundert zur Wohnfestung umgestaltet wurde, kamen im 16. Bis 18. Jahrhundert weitere Bauten hinzu, die sie heute wie eine Fürstenresidenz erscheinen lassen. Dazu gehörten vor allem die beachtliche Schlosskirche und der Festsaal, die beide im Rahmen einer Führung besichtigt werden können.

Besonders beachtenswert ist die perfekt erhaltene Ringmauer mit Wehrgängen, in die zahlreiche Türme integriert sind. In der Mauer finden sich Schießscharten und sogenannte Holzaugen. Das sind runde Aussparungen in der Mauer mit einer Holzauskleidung für eine Handfeuerwaffe. Den Süden der Hauptburg umrahmt ein Zwinger mit halbrunden Mauertürmen.

Seinen mittelalterlichen Charakter hat sich auch der Bergfried aus Buckelquadern erhalten, der aus dem 12. Jahrhundert stammt und somit zu den ältesten Teilen der Anlage gehört. Wer weiter hinaufsieht, entdeckt den späteren Aufbau aus Bruchsteinen. Heute ist der Bergfried mit seinen drei Meter dicken Mauern an der Basis durch eine Zugbrücke vom Wehrgang aus erreichbar.

Brunnen

Der Brunnen im Innenhof der Hauptburg war einst 127 Meter tief und reichte bis ans Grundwasser des Wörnitztals heran. Da ein solcher Brunnen sehr aufwendig auszuschachten war und damit extrem teuer, muss die Burg sehr bedeutsam gewesen sein. Heute ist der Brunnen nur noch gut 50 Meter tief. Er musste wegen des Baus eines Straßentunnels verkürzt werden und hat damit seine Funktion verloren.

Die Vorburg

Im Norden an die Hauptburg schließt sich die Vorburg an, die ebenfalls durch eine Wehrmauer geschützt wird. Die Gebäude, die sich entlang der Mauern durch die Vorburg ziehen, waren neben den Scheunen für Vieh, Stroh und Heu auch ein Lager zur Annahme und Aufbewahrung der Naturalsteuer (Zehnt) errichtet worden. Später kamen ein Brauhaus, ein Amtshaus und eine Unterkunft für den Amtspfleger hinzu.

Bibliothek

Seit 1948 befindet sich im Schloss Harburg die berühmte Bibliothek der Oettinger. In ihr lagerten wertvolle Handschriften und Drucke. Allerdings wurden wichtige Bestandteile der Sammlung anscheinend inzwischen verkauft.

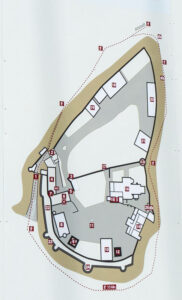

Grundriss/Gebäudeplan

1 Unteres Tor, 2 Inneres Tor, 3 Rote Stallungen, 4 Weißer Turm, 5 Turmknechtshaus, 6 Oberes Tor, 7 Burgvogtei: heute Burgschenke/Hotel, 8 Gefängnisturm, 9 Kastenbau, 10 Diebsturm/Bergfried, 11 Brunnen, 12 Saalbau, 13 Faulturm/Bergfried, 14 Fürstenbau/Palas, 15 Bäckerei: heute Burgladen, 16 Schlosskirche St. Michael, 17 Glockenturm, 18 Wasserturm, 19 Amtspflegerhaus, 20 Stadel, 21 Zehntstadel, 22 Platz des 1873 abgebrannten Brauhauses, 23 Ehemalige Mastviehstallungen, 24 Ehemaliges Amtshaus, 25 Zwinger, 26 Zwingermauer, 27 Bastion, 28 Schlossgarten, 29 Aussichtsplattform

Besucherinformationen Burg Harburg

Sowohl die Burghöfe als auch Teile der Bauten sind in den Sommermonaten für Besucher geöffnet. Der Eintritt in den Burghof ist kostenpflichtig. Bei einer Führung könnt ihr die Schlosskirche, einen Teil des Wehrgangs, das Kastenhaus mit dem Gerichssaal, den Bergfried und den Fürstensaal besichtigen. Die Führung dauert knapp eine Stunde.

Adresse

Burg Harburg

Gemeinnützige Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung

Burgstr. 1, 86655 Harburg (Schwaben)

Öffnungszeiten (Stand 2025)

- 15.03. bis 09.11.

- Täglich von 10 bis 17 Uhr

- Führungen jeweils zur vollen Stunde

Eintrittspreise

Burghof

- Erwachsene: 3,50 Euro

- Kinder (3-16 Jahre, Schüler, Studenten): 2,50 Euro

- Hunde erlaubt

Führung (zusätzlich zum Eintrittspreis Burghof)

- Erwachsene: 5,00 Euro

- Kinder (Schüler, Studenten): 2,50 Euro

- Hunde nicht gestattet

Warnecke-Ausstellung

- Erwachsene: 2,00 Euro

- Kinder (Schüler, Studenten): 1,00 Euro

Exklusive Schlossführungen

Für Gruppen gibt es nach Voranmeldung eine exklusive Sonderführung durch weitere – sonst unzugängliche Bereiche der Harburg. Dazu gehören die Prinzenempore, die Fürstenloge und das beeindruckende Teezimmer mit seinen Wandmalereien im Renaissancestil. Zusätzlich werden Nachtführungen, Archivführungen und Kinderführungen angeboten

Essen und trinken

Auf der Burg selbst gibt es die Burgschänke. Wer Hunger oder Durst hat, kann auch in den Ort laufen oder fahren. Dabei ergibt sich die Möglichkeit, die wunderschöne Altstadt zu besichtigen.

- Burgschänke Harburg, Burgstraße 1

- Ristorante La Locanda (im Sportheim), Grasstraße 18

- Hotel Gasthof zum Goldenen Lamm, Marktplatz 15

- Brückencafé Harburg, Auf der Brücke 4

- Hotel Gasthof Straussen, Marktplatz 2

Wandern rund um Harburg (mit Kindern)

ings um die Burg und die Altstadt Harburgs gibt es einige Wanderwege. Wir können Familien mit Kindern den Märchenweg empfehlen, der allerdings in den Wintermonaten abgebaut wird.

Anfahrt: Wie komme ich zum Schloss Harburg?

Harburg liegt an der B 25 auf halber Strecke zwischen Donauwörth und Nördlingen über dem Wörnitztal.

A7 Würzburg – Ulm

Wenn ihr über die A7 anreist, nehmt ihr die Ausfahrt 114 Aalen/Westhausen und fahrt über die B29 Richtung Nördlingen, dann auf der B25 Richtung Donauwörth. Dann kommt ihr direkt nach Harburg.

A9

Auf der A9 München Nürnberg nehmt ihr die Ausfahrt 63 Manching und fahrt über die B16 durch Neuburg a.d. Donau bis nach Donauwörth. Kurz vor Donauwörth biegt ihr auf die B25 Richtung Nördlingen ab.

A8

Wer aus Richtung Augsburg oder Ulm über die A8 kommt, verlässt am Autobahnkreuz Augsburg-West die Autobahn und hält sich auf der B2 immer der Beschilderung Richtung Donauwörth. Hinter Donauwörth folgt ihr der B25 Richtung Nördlingen.

Parken

Für die Besucher stehen hinter und unterhalb des Schlosses ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Kostenpflichtig. Gehweg zum Schloss: ca. 5 Minuten.

Mit dem Wohnmobil

Auf dem oberen Parkplatz an der Burg stehen ein paar Wohnmobilstellplätze zur Verfügung.

- Ganzjährig nutzbar

- Gebühr: 8,00 Euro inkl. Strom

- Hunde erlaubt

- Keine Entsorgung/Frischwasser

Fazit

Bei einem Besuch des Nördlinger Ries ist das Schloss Harburg eines der Highlights, die man unbedingt gesehen haben muss. Allerdings ist die Anlage nur in der Sommersaison für Besucher geöffnet, also solltet ihr eure Planung dahingehend ausrichten, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen. Ungewöhnlich ist die Gebühr für die Erkundung der Außenanlage. Trotzdem lohnt es sich, den Preis zu zahlen, um die wundervollen Innenhöfe mit den jahrhundertealten Gebäuden und Wehrmauern anzusehen.