Ganz im Osten des Oberpfälzer Waldes steht eine einsame Ruine an der Grenze zu Tschechien. Die Burgruine Schellenberg ist eine der noch weniger bekannten Sehenswürdigkeiten in der Oberpfalz. Mit 826 Metern Höhe ist die ehemalige Wehranlage der höchste Aussichtspunkt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Wer noch ein wenig höher hinaus will, dem sei der Aussichtsturm auf der tschechischen Seite empfohlen, der nur einen Katzensprung entfernt liegt.

Alle Infos zur Wanderung weiter unten (Karte, GPS-Daten, Details)

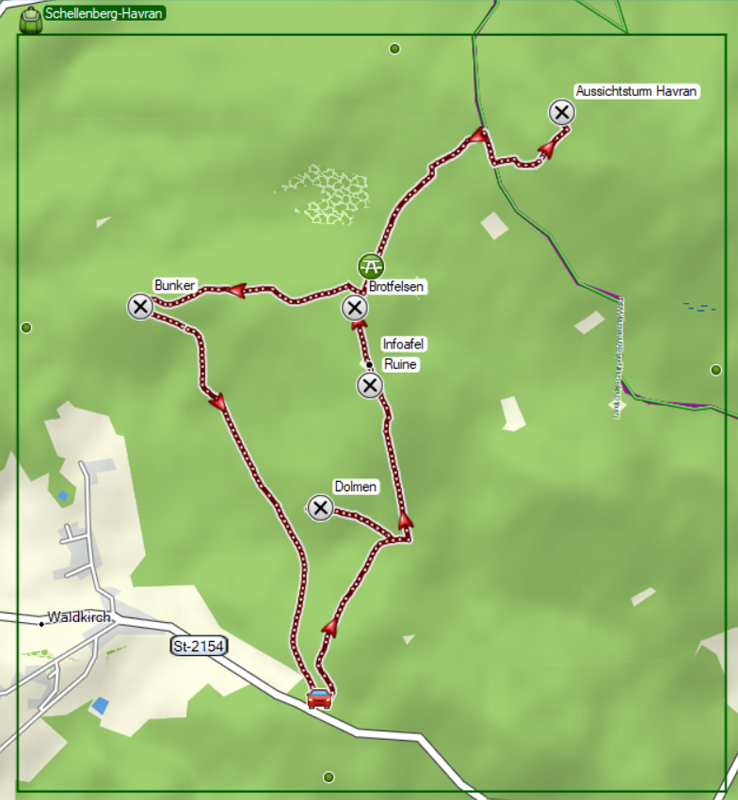

Wanderparkplatz Planer Höhe >>> Infohütte und Bamhackl-Brunnen >>> Dolme >>> Ruine Schellenberg >>> Brotfelsen >>> Aussichtsturm Havran >>> ehemaliger Bunker >>> Wanderparkplatz

Burg Schellenberg

Schon seit Ewigkeiten war die Grenze zum Königreich Böhmen umstritten, oft umkämpft und unzählige Male durch vielfältige Verträge auf ein Neues festgelegt. Ab dem 13. Jahrhundert festigen sich zwar allmählich die Grenzen, doch immer wieder gab es territoriale Unstimmigkeiten. Um 1342 standen sich Ludwig der Bayer und Johann von Böhmen, sowie dessen Sohn, der am 11. Juli 1346 zum Gegenkönig gewählte Karl IV. in diesem Streit gegenüber.

In dieser Zeit entstand wohl der Plan, die Region gegen Angriffe aus Böhmen zu schützen. Hierzu sollte in dem dünn besiedelten Waldgebiet direkt an der böhmischen Grenze zwischen Bärnau und Pleystein eine Burg zu bauen. Unterstützt wurde das Vorhaben von dem zu Ludwig loyal stehende Burggrafen von Nürnberg und die in der Region dominanten Leuchtenberger Landgrafen.

Als dies beim Kloster Waldsassen publik wurde, stellte dies die Ländereien zur Verfügung. Dies natürlich nicht ganz uneigennützig. Denn in dem Gebiet verlief eine Versorgungsstraße vom Kloster zu seinen Gütern. Und diese musste nicht nur gegen die Böhmen, sondern auch gegen allerlei Wegelagerer und Raubritter geschützt werden.

Templer und Ritter

In den Chroniken der Region taucht schon um 1200 immer wieder der Name Gottfried von Waldau auf. Er soll das Gebiet rund um den Fahrenberg (bei Pleystein) besessen haben. Als er Kaiser Friedrich Barbarossa auf seinem Kreuzzug ins Heilige Land begleitete, hat er als Angehöriger des geistlichen Ritterordens seine Ländereien und Besitztümer auf die Templer übertragen. Diese wiederum übertrugen es dem Kloster Waldsassen. Damals gab es wahrscheinlich nicht viele Geschlechter, die nicht mit den Templern verwoben waren.

Die Herren von Waldau auf Waldthurn

Um 1350 konnten die Herren von Waldau, die bereits um 1308 in den Besitz der Herrschaft Waldthurn gekommen waren, umfangreiche Besitztümer vom Kloster Waldsassen zurückerlangen. Darunter war auch das unterhalb des Schellenbergs gelegene Kirchdorf Waldkirch. Die Herren von Waldau auf Waldthurn waren sowohl Reichsministeriale als auch Dienstmannen der Grafen von Ortenburg-Murach. Und manch ein Waldauer war ein recht einflussreiche Herr, denn sie besaßen die Vogtei über einige der Güter des Klosters Waldsassen.

Nachdem die Brüder von Waldau die Einwilligung und die Unterstützung des Burggrafen von Nürnberg eingeholt und die Landgrafen von Leuchtenberg unterrichtet hatten, konnte es mit dem Burgbau losgehen. In der Familie muss wohl auch mindestens einen recht üblen Gesellen gegeben haben, denn es heißt, dass Heinrich von Waldau Anfang des 14. Jahrhunderts mit dem Kirchenbann belegt wurde, weil er Kirchen geplündert und zerstört habe.

Der Untergang der Festungsanlage

Im Juli 1498 griffen die Truppen des Markgrafen von Brandenburg die Burg mit 2.500 Mann und 80 Reitern an und nahm diese ein. Dabei wurde die Anlage nach nur 150 Jahren Bestand zum Teil durch den Kanonenbeschuss beschädigt.

Die Verteidiger zogen sich nach dem Angriff in den Burgturm zurück, um sich zu beratschlagen. Nachdem sie nicht wussten, dass den Belagerern schon bald die Munition auszugehen drohte, entschlossen sie sich zur Aufgabe. Phillip von Guttenberg nahm man in ritterliche Haft.

Das Ende

Um dem flüchtigen Moritz von Guttenberg für alle Zeit den Zugang und Wiederaufbau der Burg zu verwehren, wurde diese geschleift. 1540 hatte die Herrschaft wohl so hohe Schulden, dass sie die halbverfallene Anlage verkaufte. Neue Besitzer waren ausgerechnet die Nachfahren der damaligen Zerstörer, die Wirsberger. Sie waren bis zum Aussterben der Linie im Jahr 1647 im Besitz des Schellenbergs.

Etwa zehn Jahre später vergab Kaiser Ferdinand die auf 815 Meter Höhe liegenden Burg(ruine) Schellenberg als böhmisches Lehen an den Fürsten Wenzel von Lobkowitz, dessen Familie die Herrschaft bis zum Jahre 1807 innehatte. Zwar baute man die Burg nicht wieder auf, bewohnt wurde sie aber dennoch weiter, zumindest einige wenige Räumlichkeiten. Der letzte Bewohner, der das Burggelände 1865 verließ, war der dort geborene Nikolaus Gschwindler.

Die Anlage heute

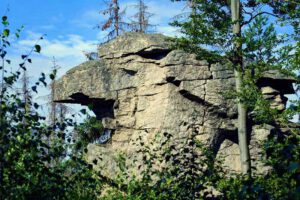

Die geheimnisvolle Burg an der böhmischen Grenze liegt auf mehreren steilen, nebeneinanderliegenden Granitfelsen, die an die zehn Meter hoch sind. Damals wie heute ist das ehemalige Haus, von dem heute nur noch Reste vorhanden sind, über eine Holzbrücke mit dem ummauerten Hundsstein verbunden. Wer genauer hinsieht, erkennt auch noch die Ringmauer, die den Burgfelsen umrunden. Im Inneren lag der Burghof.

Auf dem Granitplateau hinter der Brücke ist ein hölzerner Aussichtsturm aufgebaut. Bei schönem Wetter kann man in westlicher Richtung den Schlossberg mit der Ruine Flossenbürg erkennen. Alle mit richtig guten Augen – oder einem Fernglas – finden bestimmt auch den in gleicher Richtung liegenden Vulkankegel des Hohen Parksteins. Im Hintergrund zeichnen sich die Höhenzüge des Steinwalds ab.

Der Schellenbergmannl

Eine Sage berichtet von einem gottlosen Burgvogt. Seine Untaten müssen so schlimm gewesen sein, dass ihm sein Gewissen bis heute keine Ruhe lässt. Und so schleicht er in in mondlosen Nächten durch die Gemäuer der Burgruine Schellenberg schleicht. Dazu gibt es dann noch einen gruseligen Spruch: Schon mancher schon hat die Gestalt gesehn, und ruft nicht der Hahn, ist´s um ihn geschehn.

Die Choden

Schaut man sich einmal genauer im Umfeld der Burg Schellenberg um, fallen Namen wie Kottenholz oder Kottenschlag auf. Sie deuten auf eine Volksgruppe hin, die von uns wahrscheinlich kaum jemand kennt: die Choden. Sie gehören zur slawischen Bevölkerung, woher sie aber eigentlich kommen, weiß niemand so genau.

Die Legenden sagen, dass sie sich aus den ehemaligen Soldaten während des Feldzugs nach Polen von Fürsten Boleslaw zusammengeschlossen haben. Andere sagen, dass bei Friedrich Barbarossas Feldzug gegen Mailand auch eine Truppe Soldaten aus Böhmen dabei gewesen sein sollte.

Belegt ist jedoch, dass der König von Böhmen die Choden als Wächter an der Grenze zu Niederbayern und der Oberpfalz angesiedelt hat. Zwischen sieben und elf Dörfer sollen so entstanden sein, beispielsweise bei Pfraumberg und Tachau sollen so ganze Chodendörfer neu gegründet worden sein. Der Name Choden stammt von dem tschechischen Wort chodite und bedeutet so etwas wie patrouillieren. Angeblich soll auch Waldkirch auf eines dieser Chodendörfer zurückzuführen sein.

Natürlich konnten sich die paar Bauern keinem Feind entgegenstellen. Ihre Aufgabe bestand wahrscheinlich eher darin, Zölle zu erheben, Waren zu kontrollieren oder auch in begrenztem Rahmen die Handelswege zu schützen, indem sie bei drohender Gefahr Verstärkung anfordern sollten.

Ein Keltengrab im Wald

Was aussieht wie zufällig übereinandergestapelte Felsbrocken in einer recht überwucherten kleinen Lichtung am Hang des Bärenfels, ist in Wahrheit ein Dolmen, ein Grabbau aus der Vorgeschichte. Ein Dolmen ist meist aus mindestens drei aufrecht stehenden Tragsteinen aufgebaut, auf denen eine große, flache Deckplatte lagert. Er gilt als einfachste Form eines Megalithgrabes.

Die Schauertanne

Einst erschlug ein Ritter aus Groll seinen Bruder im Wald und begrub ihn samt seiner Waffen unter einer Tanne. Seit dieser Zeit erzittern die Nadeln des Baumes, als würden sie sich immer noch vor Entsetzen über die ungeheuerliche Tat schütteln. Als der Brudermörder versuchte, die Tanne umzuhauen, ging jedes der eingesetzten Werkzeuge zu Bruch. Seitdem wagt es niemand mehr, die Schauertanne zu fällen.

Brotfelsen

Von der Burgruine sind es knapp 400 Meter in nördliche Richtung auf dem Rundweg 2 zurückzulegen, bis man auf dem Höhenrücken einen alleinstehenden, markanten Felsenturm erreicht. Der etwa acht Meter hohe Granitfelsen hat eine leicht bauchige Form, das untere Ende ist etwas schmaler. Gegliedert wird der Brotfelsen durch weite horizontale Klüfte, die durch die für Granit typische Wollsackverwitterung entstanden sind.

Die ersten erweiterten Zwischenräume sind vermutlich schon entstanden, als der Granitblock noch in seiner Verwitterungsummantelung befunden hat. Zu dieser Zeit, dem frühen Tertiär, war die Verwitterung wegen des feuchtwarmen Klimas besonders stark.

Im Laufe der Zeit wurde die aufliegende Schicht über dem zunächst in einigen Kilometer Tiefe erstarrten Granit abgetragen und der Felsen kam an die Oberfläche. Ebenso wie der Felsen der Burgruine ist auch der Brotfelsen als Geotop im Bayerischen Geotop-Kataster aufgeführt.

Die ehemalige Grenze

Kurz hinter dem Brotfelsen verlassen wir den Rundweg 2, um auf der Markierung 1 weiter Richtung Norden zu wandern. Vom breiten Schotterweg zweigt der Rundweg 1 in den Wald nach rechts ab und führt auf einem schmalen Waldpfad bergauf. Auf dem Hang finden sich auf dem weichen Waldboden Gesteinsbrockenfelder unterschiedlicher Größe, die aus Granit und Gneisen bestehen und sich langsam talwärts bewegen.

Nachdem der Weg nach rechts und im Anschluss nach links weiterführt, erinnern ein paar Pfosten mit blauer Markierung und Grenzsteine aus Granit an die ehemals akribisch bewachte Grenze, die bis zum Fall des Eisernen Vorhangs den Westen vom Osten Europas trennte. Wo früher kein Durchkommen war, ohne um sein Leben fürchten zu müssen, kann man heute gefahrlos und bequem die Landesgrenze passieren.

Der Havran – Großer Rabenberg

Wer auf dem Rundweg 2 oder dem Nurtschweg unterwegs ist, sollte unbedingt einen kurzen Abstecher ins Böhmische machen. Direkt hinter der ehemaligen Grenze zur Tschechei, die jetzt lediglich noch an ein paar stehengelassenen Zaunpfosten erkennbar ist, befindet sich ein Aussichtsturm auf 893 Meter Höhe.

Auf dem vierthöchsten Berg des Oberpfälzer Waldes, dem Havran, zu deutsch Großer Rabenberg, stand bis zum Fall des Eisernen Vorhangs ein hölzerner Wachturm zur Funk- und Radarüberwachung der Grenze zu Deutschland. Der Turm war Teil einer langen Kette aus Grenzüberwachungstürmen der tschechischen Streitkräfte und hatte durch seine exponierte Lage sogar Sichtkontakt zu den ehemaligen Überwachungsstellungen auf den Gipfeln des Tillenbergs im Norden und des Plattenberg im Süden.

Wegen seines baufälligen Zustands, sollte der ehemalige Turm eigentlich abgerissen werden, konnte jedoch durch den Einsatz verschiedener Vereine dann doch 2013 zu einem Aussichtsturm umgebaut werden. Wer es die vielen Stufen hinaufschafft, dem bietet sich auf der Aussichtsplattform in schwindelerregenden 24 Meter Höhen ein atemberaubender Ausblick auf den Böhmerwald und den Oberpfälzer Wald.

Ein paar Bilder aus dem Herbst bei Nebel

Geopark Bayern-Böhmen

Im grenzüberscheitenden Geopark Bayern-Böhmen ist der Oberpfälzer Wald, eine Region, die an ein Mittelgebirge heranreicht. Seine höchsten Gipfel (auf tschechischer Seite) beträgt mit dem Tillenberg und dem Entenbühl-Havran über 900 Meter. Hier im nördlichen Teil des Oberpfälzer Waldes wurde zwischen den beiden tektonischen Senken, der Waldnaab-Wonreb-Senke und der Marienbader Furche emporgehoben und hat eine deutlich exponierte Lage.

Wanderung Rundweg Nr. 2 plus Aussichtsturm Havran

Wegbeschreibung

Die grenzüberschreitende Wanderung ab dem Wanderparkplatz Planer Höhe führt zu vielen der Sehenswürdigkeiten im Grenzgebiet zwischen Bayern und der Tschechien. Wir haben den Rundweg 2 erweitert, um neben der Ruine Schellenberg noch den Aussichtsturm Havran direkt auf der anderen Seite der ehemaligen Grenze zu besuchen. Dazu verlassen wir die Markierung 2 hinter dem Brotfelsen und Wandern etwa 1 km auf der Markierung 1 weiter – und nach der Besichtigung des Aussichtsturms auf demselben Weg zurück.

Wir starten den Rundweg auf dem Wanderparkplatz Planer Höhe zwischen Waldkirch und Georgenberg. Hinter dem Brunnen und der Infohütte halten wir uns an der Gabelung links und wandern immer der Markierung 2 folgend bis zu enem Hinweisschild mit Dolmen. Hier machen wir einen kurzen Abstecher auf dem Pfad nach links bis zum Dolmen und gehen anschließend wieder zurück zum Wanderweg 2.

Dieser führt uns zur Ruine der Burg Schellenberg, an deren Fuß sich eine Infotafel und ein Picknickplatz befindet. Nach der Besichtigung gehen wir den Wanderweg 2 weiter geradeaus und treffen nach etwa 400 m auf den Brotfelsen. Hinter dem Brotfelsen verlassen wir die Markierung 2 und wandern etwa 1 km auf der Markierung 1 weiter bergauf. Zunächst auf einem breiten Schotterweg, dann nach rechts auf einem Waldpfad den Hang empor. Oben halten wir uns zunächst rechts, dann hinter den ersten Grenzsteinen geht es nach links.

Nach kurzer Strecke weist uns ein Schild nach links zum Aussichtsturm auf dem Havran/Großen Regenstein. Auch hier befindet sich ein Picknickplatz, diesmal in einer kleinen Schutzhütte. Wir wandern auf demselben Weg wieder zurück bis zur Markierung 2 und folgen dieser nach rechts. Es geht auf einem schmalen, etwas überwucherten Pfad weiter bis zu einem ehemaligen Bunker, dann wieder bergab auf dem Schotterweg bis zum Parkplatz.

Der Rundweg ist sehr gut ausgeschildert. Verlaufen könnt ihr euch praktisch nicht.

Route

Höhenprofil

Details

- Start/Ziel: Wanderparkplatz Planer Höhe an der St2154 zw. Waldkirch und Georgenberg

- Länge: 9 km

- Dauer: 3 bis 3,5 Stunden

- Markierung 1: Wanderweg 2 (und Nurtschweg)

- Markierung 2 (Abstecher zum Aussichtsturm): Wanderweg 1

- Schwierigkeit: mittel

- Höhendifferenz: 245 m

- für Kinderwagen/Buggy geeignet: nein

- DOWNLOAD Karte als pdf: Rundweg-Schellenberg-Havran.pdf

GPS-DOWNLOAD FÜR GPS-GERÄTE UND WANDER-APPS

So funktioniert´s: Anleitung zum Download und Importieren in eine Wander-App oder ein mobiles GPS-Gerät

Essen und trinken

Auf dem Rundweg gibt es keinerlei Einkehrmöglichkeiten. Nehmt also am besten ein kleinen Picknick oder eine Brotzeit mit. Sowohl an der Ruine Schellenberg als auch am Aussichtsturm Havran gibt es Bänke und Tische.

- Alte Mühle Gehenhammer, Gehenhammer 4 , 92697 Georgenberg

- Das kleine Wirtshaus, Birkenstr. 27, Flossenbürg

- Bäckerei Anton Freuenreuther, Simmergasse 7, Flossenbürg

- Familiengasthof Schaller, Vohenhauer Str. 21, Flossenbürg

- Restaurant & Café Gaisweiher, Gaisweiher 1, Flossenbürg

Anfahrt

Über die A93

Wenn ihr über die A93 Regensburg – Hof anreist, nehmt ihr die Ausfahrt Neustadt a.d. Waldnaab und folgt dann immer der Beschilderung Richtung Flossenbürg. Am Ortseingang von Flossenbürg biegt ihr nach rechts ab Richtung Georgenberg.

Über die A6

Wer aus östlicher oder westlicher Richtung über die A6 Nürnberg – Pilsen anreist, fährt an der Ausfahrt Weidhaus ab und hält sich immer an den Wegweisern Richtung Flossenbürg bis zu dessen Ortseingang. Hier biegt ihr nach rechts Richtung Georgenberg ab und folgt der Streckenführung bis Waldkirch.

Parken

Den Wanderparkplatz Planer Höhe erreicht ihr über die St2154 zwischen Waldkirchen und Georgenberg. Wenn ihr aus der Ortschaft Waldkirch hinausfahrt, geht es zunächst kurz ein Stück über die Felder. Etwa 100 Meter hinter dem Waldrand ist der Wanderparkplatz auf der linken Seite ausgeschildert. Hier ist in der Regel ausreichend Platz für Pkw und Motorräder Vorhanden. Wer mit dem Wohnmobil anreist, sollte eventuell früh anreisen oder einen Tag unter der Wochen wählen. Der Parkplatz ist kostenlos.

Fazit

Ein ruhiger und dennoch sehr sehenswerter Rundweg, der zu jeder Jahreszeit seine Besonderheiten hat. Vorsicht ist bei Schnee und Nässe beim Erklimmen der Ruine geboten, denn hier geht es über ein paar Felsblöcke nach oben, die sehr rutschig sein können. An kritischen Stellen ist aber entweder ein Baum oder ein kleiner Handlauf angebracht, der den Auf- und Abstieg unterstützt. Zwar gibt es schon lange keine Grenzkontrollen mehr, ihr solltet euch aber trotzdem bewusst sein, dass ihr Deutschland verlasst. Packt sicherheitshalber euren Ausweis und – wenn ihr mit Hund unterwegs seid – dessen Impfpass/Heimtierausweis mit in den Rucksack.