Über den Fränkischen Gebirgsweg auf das Dach des Steinwaldes

Zwischen Marktredwitz und Erbendorf liegt der Gebirgszug des Steinwaldes, der dem kleinen Naturpark im Norden der Oberpfalz seinen Namen gegeben hat. Hier trifft man auf die Ruine Weißenstein, eine der markantesten Burgruinen in der Oberpfalz und eines der Wahrzeichen des Steinwaldes. Auf dem eigentlichen Gipfel, der Platte, geht es auf dem Oberpfalzturm noch ein wenig höher hinaus, nämlich bis über die Baumwipfel – mit sensationeller Rundumsicht über das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas.

Alle Infos zur Wanderung weiter unten (Karte, GPX-Daten, Details)

Wanderparkplatz Hohenhard >>> Ruine Weißenstein >>> Dreifaltigkeitskapelle >>> Schlossfelsen >>> Kamelkopffelsen >>> Wolfsgrube >>> Oberpfalzturm >>> Parkplatz >>> evtl. Basaltpferde

Der Naturpark Steinwald

Kennzeichnend für den Naturpark Steinwald ist der südöstlich von der Luisenburg und der Kösseine gelegene Gebirgszug, der sich in ostwestlicher Richtung erstreckt und mit der Platte auf 946 Metern seine höchste Erhebung erreicht. 1970 gegründet, ist er mit 230 Quadratkilometer Fläche der zweitkleinste Naturpark Bayerns.

Er liegt zwischen dem Fichtelgebirge und dem Oberpfälzer Wald und ist vor allem durch seine Nadelgehölze geprägt. Zwischendrin wachsen aber auch immer wieder wunderschöne Laubbäume, die zum Teil schon recht alt sind. Der Untergrund im Steinwald besteht aus Granit, das sich allerdings von dem Granitgestein im Fichtelgebirge unterscheidet und deshalb auf eine andere Entstehungsgeschichte hindeutet.

Burg Weißenstein

Im Osten der Platte fällt der Gebirgszug steil ins Tal ab. Dort befindet sich auf rund 864 Metern Höhe die Ruine der Burg Weißenstein, die einst über die Region herrschte.

Wolff de Wisstenstein

Ursprünglich befand sich das Gebiet des heutigen Steinwaldes einmal im Besitz der Landgrafen von Leuchtenberg. Als Erbauer einer ersten wehrhaften Anlage mit einem Turm mit Fachwerkobergeschoss gilt Wolff de Wisstenstein, von dem man heute aber nicht mehr viel weiß, außer dass die Anlage wohl im Besitz dreier Brüder war.

Die Familie Notthafft (Nothaft)

Von den Nachfolgern, dem Geschlecht derer von Notthafft, ist die Rede Ende des 13. Jahrhunderts bei der Übergabe der Landgrafen von Leuchtenberg an das Kloster Waldsassen. Die Familie Notthafft stammte ursprünglich aus dem Egerland und war dort in Böhmen als einflussreiches und wohlhabendes Ministerialengeschlecht bekannt.

Allerdings ging der Besitzübergang etwas zäh vonstatten, denn schließlich gab es drei Eigentümer, und die zogen nicht unbedingt immer an einem Strang. Schließlich konnte Albrecht XI. von Notthafft dann aber doch auch das letzte Drittel erwerben. Mit dem neuen Besitzer der Gesamtanlage begann eine Jahrhunderte andauernde Ära der Weißensteiner Linie des Geschlechts Notthafft, die bis 1718 andauerte. Mit ausdrücklicher Erlaubnis des Burggrafen von Nürnberg nahm Albrecht XI. um die Mitte des 14. Jahrhunderts umfangreiche Ausbauten vor.

Während der gesamten Zeit gehörte die Burg jedoch nie einer einzigen Person, sondern immer dem Familienverband. An der sogenannten Ganerbenburg hatte anscheinend jedes Mitglied der Familie seinen Anteil. Und weil der gemeinsame Besitz mit Rechten und Pflichten verbunden war – und zudem das Zusammenleben sicherlich gar nicht so familiär war – gab es unzählige Burgfriedensverträge, die das tägliche Leben so regelten. Im Laufe der Zeit kamen so fast 50 verschiedene Besitzer zusammen.

Das 16. Jahrhundert

So lange bewohnt war die Burg Weißenstein von den Abkömmlingen Notthafft aber nicht. Schon im 16. Jahrhundert war die Anlage in die Jahre gekommen und wegen der unlängst erfundenen Feuerwaffen strategisch bedeutungslos geworden. Und so bauten sich die Herrschaften komfortable Schlösser beziehungsweise schicke Ritterburgen in Poppenreuth und Friedensfels.

Komplett aufgegeben hat man die Anlage wohl einige Zeit später, denn die Bauten waren in der Zwischenzeit marode geworden und schon teilweise zusammengebrochen. Und da wohl alle davor zurückschreckten Geld in die Hand zu nehmen, überließ man die verfallene Anlage ihrem kompletten Ruin.

Die Burg ab 1718

Nach dem Aussterben der Weißenburger Linie des Geschlechts mit Albrecht von Notthafft wechselten Teile des Besitzes munter zwischen den einzelnen anderen Linien hin und her. Einmal wurde sie sogar kurzfristig (1552 bis 1566) an die verschwägerten von Waldenfels verkauft, dann aber wieder zurückerworben.

Weißenstein nach dem 18. Jahrhundert

Nachdem der Turm seinen Aufbau schon im 16. Jahrhundert verloren hatte und seitdem ein enormer Schuttberg die Anlage bedeckte, ging im 18. Jahrhundert die Geschichte der Notthafft zu Ende. Die Tochter einer schlesischen Fabrikantenfamilie kaufte die Güter 1882, die allerdings nur ein paar Jahre darauf verstarb.

Ihr folgte Gustav Siegle aus Stuttgart als Besitzer. Seine Tochter Dora übernahm zusammen mit ihrem Mann Fritz von Gemmingen-Hornberg den Besitz 1918. Seit 1973 ist deren Enkel Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg Besitzer der früheren Herrschaft Weißenstein.

Sanierung

Bis ins Jahr 1995 waren von der ehemaligen Burganlage kaum noch nennenswerte Reste erhalten geblieben. Alles war eingestürzt und unter einem gigantischen Schutthaufen im Wald begraben. Lediglich ein paar hügelartige Wälle, Überbleibsel vom Bergfried und ein paar weitere, bereits einsturzgefährdete Teile standen noch. Falls nicht dringend etwas geschah, wäre wohl bald gar nichts mehr von Wahrzeichen des Steinwaldes mehr zu sehen. Und so sah man sich in der Pflicht, unmittelbar ein Konzept zu entwickeln, um die Anlage zu retten.

Zu diesem Zweck setzten sich der Eigentümer Baron von Gemmingen-Hornberg und die Gesellschaft Steinwaldia Pullenreuth e.V. zusammen, um zunächst eine Notsicherung in Angriff zu nehmen. Es folgten Nachforschungen nach dem ehemaligen Aussehen der Burg sowie archäologische Grabungen, um die Sanierung der Burgruine so originalgetreu wie möglich zu gestalten und eventuelle Funde zu sichern.

1997 machten sich ehrenamtliche Helfer der Gesellschaft Steinwaldia unter der Schirmherrschaft des Landesamts für Denkmalschutz ans Werk, die Reste der Ringmauer auf lose Steine zu prüfen und die Fundamente freizulegen. Im Anschluss ging es um den Wiederaufbau unter fachmännischer Anleitung und mit original mittelalterlichen Techniken.

Im Zweiten Bauabschnitt setzte man die Sanierung der äußeren und inneren Ringmauer fort und begann mit dem Felsmassiv, das südlich vom Bergfriedfelsen liegt und früher einmal ein mächtiges Wohngebäude trug. Dann folgte der Bergfriedfelsen und der Bereich eines zweiten Wohnhauses.

Und damit Besucher die wunderschön sanierte Anlage auch in Zukunft gefahrlos und bequem bestaunen können, baute man 2001 dann die sogenannte Steiganlage ein. Dabei wurden hölzerne Treppen mit vorhandenen, in den Stein geschlagenen Stufen, kombiniert. Als letzter und finaler Part stand dann noch der Bergfried selbst auf dem Programm. Er wurde um ganze drei Meter erhöht und mit einer Plattform ausgestattet, die über eine Treppe erreichbar ist.

Archäologische Sondierung

In diesem Zuge wurden sagenhafte 1000 Kubikmeter Schutt abgefahren und ein paar hundert Meter entfernt zwischengelagert. Dieser sollte dann im Anschluss akribisch durchgesiebt werden, um eventuell archäologisch wertvolle Funde zu sichern. Im Jahr 2002 wurden die Arbeiten am Bergfried und die Sicherung der Grundmauern abgeschlossen, während die Grabungen noch weiter andauerten.

Nachfolgende Arbeiten

Wer glaubt, damit wäre es getan, der irrt gewaltig. Nach dem Motto „bin ich hinten fertig, fange ich vorne von Neuem an“, ging es 2005 dann mit der Unterhaltung weiter. Bis heute sind die Arbeiten noch lange nicht abgeschlossen. Allerdings finden momentan keine größeren Maßnahmen statt. Es steht aber schon heute fest, dass zukünftige Generationen weitermachen, der Ruine alle ihre Geheimnisse zu entlocken.

Ruine Weißenstein heute

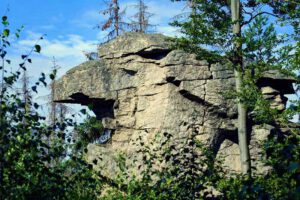

Und obwohl die kleine Burganlage geschichtlich nie eine besonders große Rolle spielte, ist sie heute durch ihre bizarren Steinformationen aus Granit mit seiner typischen Wollsackverwitterung eine der spektakulärsten Anlagen in der Oberpfalz mit hohem Wiedererkennungswert.

Heute ist der einst eingestürzte Bergfried zu einem großen Teil wieder originalgetreu wieder aufgebaut worden. Über Holztreppen und eine kleine Brücke in schwindelerregender Höhe können wagemutige Besucher den Aussichtsturm in 7,5 Meter Höhe erklimmen.

Skulptur Mutter Erde

Auf der Rückseite der Ruine Weißenstein befindet sich seit 2009 eine ganz besondere Schönheit. Der heutige Besitzer, Baron Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg, hat hier mit der lebensgroßen Bronzeskulptur des aus Mitterteich stammenden Künstlers Engelbert Süss, der heute seine Wohnung und Atelier in Pfreimd hat, ein wunderschönes Denkmal gesetzt.

Mit ihren sinnlichen Formen und den wallenden Locken, die ihr bis an die Hüften reichen, ist die Dame ein modernes Sinnbild für Mutter Erde. Den Begriff Mutter Erde kennen wir in der einen oder anderen Form schon von den Naturvölkern und uralten Kulturen, in der Regel in mystischem oder religiösem Kontext. Zudem wird die Mutter Erde auch als Metapher für die Natur und Umwelt verwendet, da sie für Fruchtbarkeit steht und als Ursprung allen Lebens gilt.

Besucherinformationen Ruine Weißenstein

- Jederzeit frei zugänglich

- Betreten auf eigene Gefahr

- Eintritt frei

Dreifaltigkeitskapelle

Auf dem idyllischen Waldweg zwischen der Ruine Weißenstein und dem Oberpfalzturm trifft man auf die Dreifaltigkeitskapelle. Sie liegt auf 865 Meter Höhe und wurde 1974 aus Holz und dem hier allgegenwärtigen Granit errichtet. Der große Vorraum der Kapelle hat an beiden Seiten Sitzgelegenheiten und dient Wanderern, die auf dem Fränkischen Gebirgsweg unterwegs sind, als Rast- und Unterstellmöglichkeit.

Heiliger Antonius hilf!

Neben der Kapelle steht ein Steinmarterl mit der Inschrift: Heiliger Antonius hilf! Antonius von Padua gilt als Schutzpatron der Ehe und: der verlorengegangenen Gegenstände. Will man also etwas wiederfinden, was man verloren oder einfach nur verschlampt hat, ist man bei ihm genau richtig. Kein Wunder, dass der Heilige Antonius einer der beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche ist!

Man erzählt sich, dass der Steinhaufen am Fuße des Marterls von den Bittstellern stamme, die die Brocken bis vor wenige Jahr auf den Berg hinaufgeschleppt haben.

Wolfsgruben im Steinwald

Spätestens seit dem Dreißigjährigen Krieg in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nutzte man zur Jagd auf Wölfe eine besondere Konstruktion, die heute fast in Vergessenheit geraten ist. Die besonders effektive Falle bestand aus einer quadratischen oder auch runden Grube mit einer Bodenfläche von knapp 2,5 mal 2,5 Meter. Man schlug diese sogenannten Wolfsgruben 3,5 Meter tief in den Granit hinein und vertiefte im Boden ein kleineres Loch, in das ein Pfosten oder auch Stamm eingelassen wurde, der in etwa die Höhe der Grube hatte und durch die Halterung im Boden vor dem Umfallen gesichert war.

Oben legte man zur Abdeckung der Falle Äste, Reisig und Laub, später auch Deckel, die sich drehen oder kippen konnten, sobald ein Wolf darauf trat. Um den Canis lupus anzulocken, warf man Schlachtabfälle in die Grube oder positionierte dort ein lebendes Tier.

Das alles ist kaum überliefert. Auf diese Wolfsgruben weisen heute oft noch die Flurbezeichnungen, beispielsweise Wolfsgrund oder Wolfsgraben, hin. Bei archäologischen Grabungen um 2010 fand man oben auf dem Felsmassiv des Steinwaldes eine solche mittelalterliche Wolfsgrube. Außer dieser hier ist nur eine einzige weitere in ganz Süddeutschland archäologisch dokumentiert.

Wie kamen die Archäologen überhaupt darauf, hier nach einer Wolfsgrube zu suchen? Dabei stützen sich die Wissenschaftler auf schriftliche Hinweise. Denn schon um 1497 wurde eine solche Falle bei einem Grenzstreit von Hans Nothaft mit seinem Nachbarn genannt. Genauere Auskunft konnte dann eine historische Jagdbogenkarte von 1897 von Friedenfels geben.

Kohlemeiler in der Wolfsgrube

Eine nebensächliche, aber sehr aufschlussreiche Entdeckung ließ sich außer einer Schüssel für die Fleischabfälle hier finden. Die ehemalige Wolfsgrube war als Kohlenmeiler genutzt worden. Wer Kohlenmeiler zur Gewinnung von Holzkohle für Verhüttung von Eisen kennt, der denkt wahrscheinlich an einen obligatorischen Rundmeiler.

Wichtig bei dem Verfahren ist, dass der Sauerstoffgehalt bei der Verbrennung sehr gering gehalten wird. Diese Grubenmeiler bringen zwar keine so gute Qualität an Holzkohle hervor, dafür musste das Holz, das auch hier oben abgedeckt war, lediglich acht bis zehn Stunden brennen und nicht ganze zwei Wochen, wie bei einem Rundmeiler.

Oberpfalzturm

Gekrönt wird der mit 946 Meter höchste Berg des Steinwaldes seit 1972 mit dem Oberpfalzturm. Der erste auf der Platte errichtete Aussichtsturm vom Naturparkverein aus heimischen Fichten musste 1998 abgerissen werden, weil er instabil geworden war.

Der heutige Oberpfalzturm stammt aus dem Jahr 2000. Träger des 33 Meter hohen Turms war die Stadt Erbendorf. Wer die Aussichtsplattform erreichen will, muss 150 stählerne Stufen hinaufgehen. Wenn es windig ist, braucht man ein wenig Mut, denn die Konstruktion bewegt sich im Wind. Dafür hat man von oben einen einzigartigen Rundumblick bis ins Fichtelgebirge, den Oberpfälzer Wald und den Böhmerwald.

Wanderung von der Ruine Weißenstein zum Oberpfalzturm

Beschreibung

Die Wanderung beginnt und endet auf dem Parkplatz Hohenhard an der Kalvarienbergstraße in Waldershof (nahe Marktredwitzer Haus).

An der Seite des Parkplatzes fällt gleich eine Stelle mit vielen Wegweisern (s.u.) auf. Hier gehen wir in den Wald hinein und folgen immer der Beschilderung Richtung Ruine Weißenstein. Wir wandern übrigens den kompletten ersten Teil bis hinter den Oberpfalzturm auf dem Fränkischen Gebirgsweg, also könnt ihr euch auch an dieser Markierung orientieren.

Wenn an der Ruine Weißenstein angekommen sind, liegt auf der rechten Seite der Infopavillon. Der Weg zum Oberpfalzturm geht an dieser Stelle nach rechts ab und führt am Pavillon und der Rasthütte vorbei wieder in den Wald. Schon bald wird der Weg zu einem schmalen, steinigen und etwas unwirtlichen Pfad, den es ein gutes Stück emporzuwandern gilt, bevor wir oben angekommen sind und sich der Weg wieder verbreitert und nun flach und bequem an der Dreifaltigkeitskapelle, dem Schlossfelsen (nicht ausgeschildert und leicht zu übersehen) bis zum Oberpfalzturm kommen.

An der Kreuzung hinter dem Oberpfalzturm folgen wir weiter der Markierung Fränkischer Gebirgsweg geradeaus (leicht links). Der Weg wird schmaler, fällt nun leicht ab und ist wieder von Granitplatten und Baumwurzeln durchzogen. An der T-Kreuzung biegen wir nach rechts ab und wandern auf dem breiteren Weg an der nächsten Kreuzung nach rechts (Fränkischer Gebirgsweg).

An der nächsten Gabelung halten wir uns links auf dem breiten Forstweg entlang und nehmen dann vor einer Rechtskurve die Abkürzung nach schräg rechts (Fr. Gebirgsweg), die hinter der Kurve wieder auf den Forstweg trifft.

Hier verlassen wir den Fränkischen Gebirgsweg, der über einen Pfad geradeaus weiterführt. Wir gehen stattdessen nach rechts auf dem Forstweg weiter und folgen diesem bis zu einer T-Kreuzung, an der wir nach rechts abbiegen und dem Verlauf etwa 3 km folgen. Dann treffen wir auf den Weg, den wir hinauf zur Ruine gelaufen sind. Wir biegen diesmal nach links ab, dann wieder links und kommen am Wanderparkplatz an, von dem wir gestartet sind.

Route

Höhenprofil

Details

- Start/Ziel: Wanderparkplatz am Hohenholz (Adresse fürs Navi: Kalvarienbergstraße, Waldershof)

- Länge: 9,6 km

- Dauer: 3,5 Stunden

- Markierung: Fränkischer Gebirgsweg bis hinter den Oberpfalzturm

- Markierung 2: Rückweg über unmarkierten, breiten Forstweg

- Aufstieg: 184 m

- Tauglich für Kinderwagen/Buggy: nein (bis zur Ruine ja, allerdings sehr grober Schotter)

- DOWNLOAD Karte als pdf: Oberpfalzturm-Karte.pdf

TOURENDATEN FÜR GPS-GERÄTE UND WANDER-APPS

Zum Herunterladen der GPX-Daten auf den DOWNLOAD-Button klicken!

So funktioniert´s: Anleitung zum Download und Importieren in eine Wander-App oder ein mobiles GPS-Gerät

Empfehlung

Abstecher zu den Basaltpferden: Eine wunderschöne geologische Besonderheit liegt nur ein paar Hundert Meter vom Parkplatz entfernt: das Geotop Basaltpferde. Hierbei handelt es sich um zwei Felsen aus leicht gebogenen Basaltsäulen, die zusammen wie ein Gespann aus zwei Pferden wirken (mit etwas Fantasie).

Anfahrt: Wie komme ich zur Burgruine Weißenstein?

Über die A93

Wer über die A93 Regensburg-Hof anreist, nimmt die Ausfahrt Wiesau und hält sich durch Wiesau und Fuchsmühl hindurch Richtung Marktredwitz. Hinter Fuchsmühl biegt ihr nach links Richtung Poppenreuth ab und fahrt den Hang hinauf Richtung Friedenfels. Ab hier sind die Ruine Weißenstein/Marktredwitzer Haus ausgeschildert.

Von Friedenfels aus

Aus südlicher Richtung fahrt ihr bis Friedenfels und vor/hinter dem Ort dann Richtung Marktredwitz. Ab hier ist die Ruine bereits ausgeschildert. Es geht etwa 5 km serpentinenartig durch den Wald, dann links zum Parkplatz auf der linken Seite.

Parken

Die Ruine Weißenstein liegt auf dem bewaldeten Höhenzug des höchsten Berges im Steinwald, der Platte. Zwar gibt es einen Forstweg zur Burgruine hinauf, dieser ist jedoch für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der kürzeste Weg hinauf beginnt auf dem Wanderparkplatz Hohenhard in der Nähe des Marktredwitzer Hauses (Kalvarienbergstraße, Waldershof).

Der Parkplatz ist leider neuerdings (August 2025) gebührenpflichtig. Für die Gebühren müsst ihr mit einer App bezahlen. Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro pro Tag.

Fazit

Der Rundweg im Herzen des Naturpark Steinwald glänzt vor allem auf dem Hinweg über den Fränkischen Gebirgsweg, auf dem sich sämtliche Highlights der Tour befinden. Der Rückweg erfolgt über einen etwas tiefer gelegenen Forstweg und ist im Gegensatz zu dem granit- und wurzeldurchwirkten Pfad auf den Hinweg sehr entspannt zu laufen, dafür aber landschaftlich nicht ganz so attraktiv. Leider sind in den letzten Jahren größere Teile des Kiefernbesatzes radikal abgeholzt worden und es wird noch einige Jahre dauern, bis die Bäume nachgewachsen sind. Ganz so schlimm wie im Harz sieht es jedoch nicht aus. Im Winter ist der Rundweg wegen der teils steinigen Passagen nur mit größter Vorsicht zu begehen.