Manchmal läuft man durch die eigene Heimat, ohne die Augen für ihre vielen kleinen Besonderheiten zu öffnen. So geht es wahrscheinlich vielen, die am Main-Donau-Kanal spazieren gehen. Sieht man aber etwas genauer hin, so lassen sich viele tolle historische Elemente entdecken. So ist es uns auch auf dem Rundweg vom RMD-Kanal nach Schwanstetten ergangen. Der Rundweg Zum RMD-Kanal verbindet Natur und Historisches auf wunderbare Art.

Alle Infos zur Wanderung weiter unten (Karte, GPX-Daten, Details)

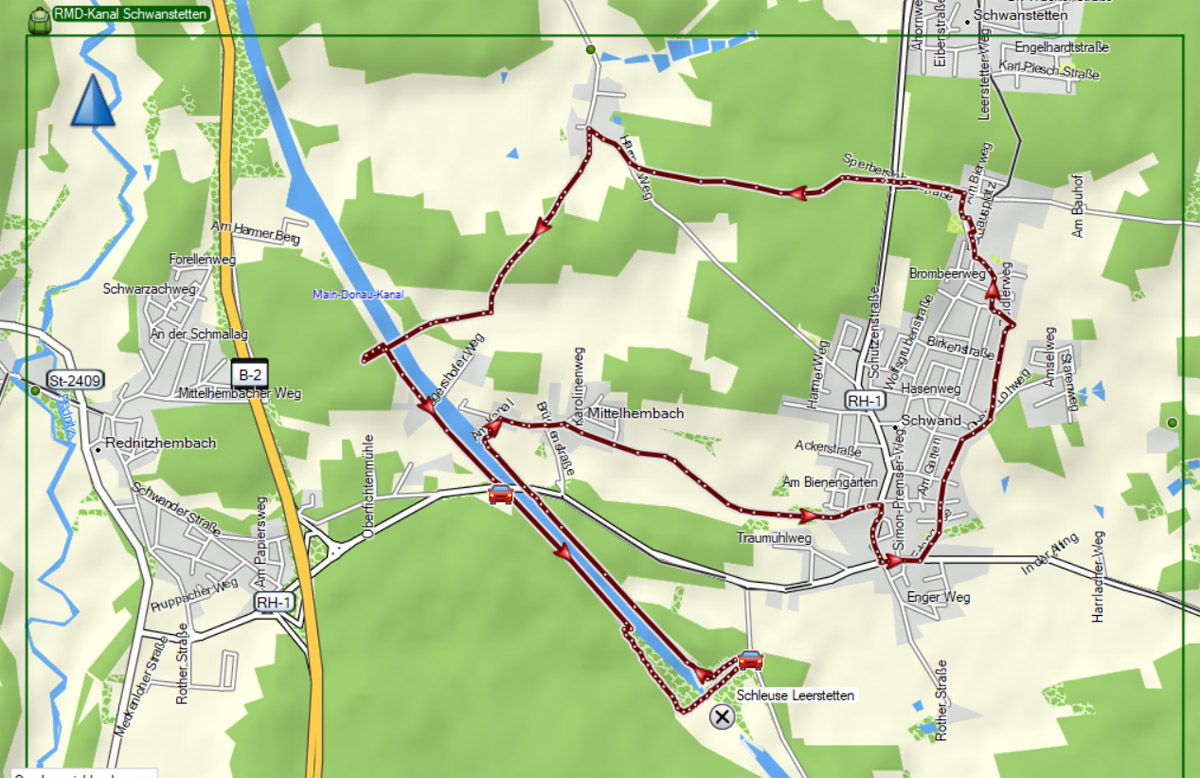

Parkplatz >>> RDM-Kanal >>> Schleuse Leerstätten >>> Schwand mit historischer Altstadt >>> Mittelhembach >>> RDM-Kanal >>> Parkplatz

Main-Donau-Kanal

Der Vorgänger: Ludwig-Donau-Main-Kanal

Der Donau-Main-Kanal ist keine Erfindung des letzten Jahrhunderts. Schon 1836 begann König Ludwig I. von Bayern mit dem Großprojekt und ließ innerhalb von 10 Jahren eine schiffbare Wasserstraße zwischen Kelheim und Bamberg bauen, um damit eine Verbindung zwischen dem Main und der Donau zu schaffen und damit zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer. Das ehrgeizige Projekt war mit 100 Schleusen aus Holz bestückt, um auf ihrem Weg 264 Höhenmeter zu überwinden.

Damals hatten die Schiffe noch keinen Motor oder anderen eigenen Antrieb und wurden deshalb von Ochsen oder Pferden, sogenannten Treidelpferden, über den Kanal gezogen. Man kann sich vorstellen, dass die alte Wasserstraße für die moderne Schifffahrt irgendwann viel zu klein wurde. Und deshalb entstand in den Nachkriegsjahren der Gedanke, einen neuen Kanal zu bauen. Der Alte Kanal wurde stillgelegt, Teile trockengelegt oder überbaut. In den 1970er Jahren stellte man die verbliebenen Reste unter Denkmalschutz.

Eigentlich ist die Idee schon über 1000 Jahre alt. Schon Karl der Große soll Versuche unternommen haben, den Rhein (über den Main) mit der Donau zu verbinden. Allerdings scheiterte der Frankenkaiser damals kläglich.

Rhein-Main-Donau-Kanal, kurz RMD-Kanal

Eigentlich verbindet die künstlich erschaffene schiffbare Wasserstraße die Donau bei Kelheim mit dem Main bei Bamberg, führt also nicht bis zum Rhein. Da der Main aber in den Rhein mündet und damit eine durchgängige Wasserstraße vom Schwarzen Meer (Constanza, Rumänien) bis zur Nordsee (Rotterdam, Niederlande) bildet, wird er meist als RMD-Kanal, also Rhein-Main-Donau-Kanal bezeichnet.

Damit ist er Bestandteil eines der größten europäischen Transportnetzwerke. Allerdings wäre es falsch, den Main-Donau-Kanal nur als Wasserstraße für Schiffe anzusehen. Denn er erfüllt noch eine weitere, den meisten unbekannte Aufgabe. Er leitet jedes Jahr 125 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem regenreichen Gebiet der Donau in die deutlich trockenere Regnitz-Main-Region. Einer der Zwischenspeicher für das Wasser ist beispielsweise der Rothsee.

Der in den Jahren 1960 bis 1992 gebaute Main-Donau Kanal hat eine Länge von 171 Kilometer. Zwischen Bamberg und Kelheim gilt es 243 Meter Höhe zu überwinden. Dabei fällt der Wasserpegel nicht kontinuierlich ab oder steigt permanent an. Die höchste Stelle, der Scheitelpunkt, liegt zwischen Hilpoltstein und Bachhausen auf einer Höhen von 406 Meter über Normalnull. Dazu sind in den Kanal 16 Schleusen eingebaut, die die Schiffe entweder auf die nächste Stufe anheben oder auf sie hinablassen.

In der jeweiligen Schleuse werden Höhenunterschiede zwischen fünf Meter und über 20 Meter überwunden. Drei dieser Schleusen haben eine Hubhöhe von 25 Metern und sind damit die höchsten in ganz Deutschland. Man kann sich kaum vorstellen, welche Ingenieursleistung hinter dem Bau steckt. Denn schließlich sind Flusstäler zu überwinden und auch die Europäische Wasserscheide. An einigen Stellen wird der Kanal sogar in einer Art Brücke über einer Straße entlanggeführt.

Schleuse Leerstätten

Zu den Schleusen im höchstgelegenen Bereich des Kanals gehört die Schleuse Leerstätten. Gleichzeitig ist sie zusammen mit der in Hilpoltstein und Eckersmühlen eine der drei höchsten Stufen, bei denen an die 25 Meter Höhe überwunden werden. Um die enormen Wassermassen in kurzer Zeit in die Kammer hineinzupumpen sind ausgetüftelte Techniken notwendig

Um einen reibungslosen Schiffsverkehr zu garantieren, sind die Schleusen rund um die Uhr in Betrieb. Dazu muss aber nicht jede der Schleusen selbst von einem Schleusenwärter besetzt sein. Denn man bedient sich hier einer Technik mit Fernsteuerung, sodass von einer Zentrale aus gleich vier Schleusen gesteuert werden können.

Die Schleuse in Leerstätten steuert die Leitzentrale in Hilpoltstein. Mithilfe von Kameras kann der Schleusenvorgang genauestens beobachtet werden, sodass kein Mitarbeiter vor Ort mehr notwendig ist. Zudem ist die Technik soweit modernisiert, dass sie rund 60 Prozent weniger Wasser verbraucht wie die Vorgängerversionen.

Dazu sind bei sogenannten Sparschleusen große Wasserbecken neben der eigentlichen Schleuse angelegt, in die das Wasser geleitet und zwischengespeichert wird.

Ein paar Zahlen

- Baujahr: 1980

- Länge innen: 190 m

- Breite: 12 m

- Fallhöhe: 24,67 m

- Wasservolumen beim Schleusenvorgang: über 60.000 Kubikmeter

- Dauer des Schleusenvorgangs: 25 Minuten

Besonderheiten: Während früher in der Schleuse Leerstätten einfach das Wasser über eine große Düse vom Oberwasser ins Unterwasser abgegeben wurde, nutzt man seit 2013 die Fallhöhe von 25 Metern zur Erzeugung von Strom. Das Kraftwerk Leerstetten liefert jährlich ca. 3,2 Mio. kWh elektrische Energie, obwohl es nicht kontinuierlich läuft. Das reicht aus, um etwa 2500 Personen zu versorgen.

Dükerbauwerk

Der Main-Donau-Kanal muss aber nicht nur Straßen überwinden oder die Straßen die künstliche Wasserstraße. Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, wenn ein Fluss- oder Bachlauf im Weg ist? Einfach den Bach aufstauen oder in den Kanal einleiten ist keine Option. Nicht nur wegen des steigenden Wasserpiegels, den es zu vermeiden gilt. Und den Fluss anhalten geht natürlich auch nicht. Was also tun? Die Lösung ist einfach, allerdings etwas aufwendig umzusetzen.

Um den Bachlauf unter dem Hindernis auf die andere Seite hinüber zu bekommen, sind sogenannte Dükerbauwerke notwendig. Das Wort Düker kommt aus dem Niederländischen und bedeutet Taucher. Für das Dükern sind keine Pumpen notwendig, um das Wasser auf der anderen Seite wieder nach oben zu bekommen.

Sie funktionieren mit dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Dazu befindet sich im tiefsten Bereich eine U-förmige Röhre, bei der sich das Wasser immer auf dasselbe Niveau einpendelt. So steigt es auf der anderen Seite von selbst auf und fließt dann im Anschluss als Bach einfach weiter, sobald ein gewisser Pegel erreicht oder überschritten wird.

Schwand

Die Geschichte von Schwand im heutigen Landkreis Roth begann in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, als die Reichsministeriale Thann hier eine Rodungssiedlung mit bewirtschaftetem Hof (Oppidum Swant) zur Sicherung der Handelsstraßen einrichteten. In den Urkunden taucht der Ort im Zusammenhang mit der Errichtung einer Kirche erstmalig im 12. Jahrhundert auf. Um 1260 kam Swant dann in die Hände der Burggrafen von Nürnberg, die ihm 1340 das Marktrecht verlieh.

Nur acht Jahre darauf wütet die Pest im Ort und rafft fast ein Drittel der Bevölkerung dahin. Um 1350 kommt der Markt durch Verkauf noch einmal unter die Herrschaft der Familie Thann, fällt aber nach dem Tod von Engelhard II. Volkold von Thanne wieder an die Burggrafen zurück.

Als Wallenstein 1632 mit seinen Truppen über Franken hinwegrollte, verschonte er auch das zu dieser Zeit unter der Herrschaft der brandenburgischen Markgrafen stehende Schwand nicht. Von den ehemals um die 55 Höfe sollen nur noch 5 gestanden haben. Seit der Gebietsreform 1978 ist Schwand nun Teil der Großgemeinde Schwanstetten.

Gaststätte Zum Schwan

Einst kreuzten sich hier zwei wichtige Handelsstraßen. Die eine führte von Nürnberg über Kornburg nach Schwand und führte über Meckenlohe weiter nach Süden ins Altbayerische. Die andere kam aus Richtung Pyrbaum und führte weiter nach Südosten in die Oberpfalz. Ein perfekter Ort also, um eine Schänke zu errichten. Und deshalb gab es dort schon im 14. Jahrhundert eine Taverne.

In dieser bekamen die Reisenden nicht nur etwas zu essen und trinken, sie konnten auch hier übernachten. Als die Taverne im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde, baute man sie an ihrem angestammten Platz wieder auf. Und auch heute noch befinden sich in der in den 1980er Jahren sanierten Erbgaststätte ein Restaurant und ein Hotel.

Johanneskirche in Schwand

Schon Ende des 12. Jahrhunderts wurde in Schwand eine Filialkirche vom Bischof geweiht. Diese kleine Holzkirche wurde aber irgendwann baufällig und musste deshalb abgerissen werden. Ein erstes Gotteshaus aus Sandstein entstand um 1450 im spätgotischen Stil.

Ein Neubau kam dann Mitte des 18. Jahrhunderts. Die alte Wehrkirche war wieder einmal zu klein für die wachsende Gemeinde geworden. Lediglich der Kirchturm blieb erhalten. Das Kirchenschiff wurde als schlichter Bau im Markgrafenstil errichtet – wieder einmal mussten die Bürger selbst in die Tasche greifen.

Eine kleine Exkursion: Schwand im Schmalkaldischen Krieg

In den 1530er Jahren wurde die Reformation in vielen Reichsstädten und Herrschaftsgebieten im Heiligen Römischen Reich erstmals eingeführt. Kaiser Karl V. war jedoch kein brennender Anhänger des Protestantismus und mit ihm viele seiner hochgestellten Gefolgsleute. Und weil die bereits konvertierten Fürsten und Städte im Reich einen drohenden Angriff der kaiserlichen Truppen befürchteten, schlossen sie sich zusammen, um sich notfalls verteidigen zu können.

Dieser Bund, der vorwiegend aus Mitgliedern aus dem hessischen und kursächsischen Raum stammten, nannte sich Schmalkaldischer Bund oder Liga von Schmalkalden. Als Karl V. dann tatsächlich 1546 versuchte, die protestantischen Gebiete wieder unter katholische Kontrolle zu bekommen, kam es zum Krieg (Schmalkaldischer Krieg, 1546-47). Der Krieg endete mit dem Sieg der kaiserlichen Truppen.

Und in ebendiesem Krieg wurde auch die Kirche in Schwand niedergebrannt. Mit großem Einsatz konnte sie aber schon bald wieder aufgebaut werden. Den Dreißigjährigen Krieg überstand die Kirche wie durch ein Wunder unbeschadet, obwohl Schwand mehrfach geplündert wurde.

Besucherinformationen Johanneskirche

Adresse

Nürnberger Str. 21

Öffnungszeiten:

- Offenes Gotteshaus: täglich 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ehemaliges Schul- und Messnerhaus

Ein weiteres Haus in der Nürnberger Straße fällt direkt ins Auge. Unten feuerrot gestrichener Sandsteinquader, oben Fachwerk: das alte Schulhaus des Marktes. Auf der linken Seite stößt das Haus bis auf einen kleinen Spalt an die Friedhofsmauer an. Innen durchzieht ein Flur das Haus von der Haustüre bis in den hinten liegenden Garten.

Das Gebäude wurde 1617 erbaut und 1710 aufgestockt, als die Anzahl der Schüler stark anstieg. Dann gab es noch einmal Erweiterungen 1765 und 1814. Bis 1831 fand hier bis zum Bau einer neuen Schule der Unterricht für die Schwander Kinder und die aus den umliegenden Gemeinden statt.

Nachdem die Schule in den gegenüberliegenden Neubau umgezogen war, wurde in diesem Gebäude die Postmeisterei untergebracht. Heute ist das historische Haus zum Wohnhaus umgebaut. Bei der Sanierung entdeckte man Malereien an Wand und Decken aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Witzig ist die Tatsache, dass der Messner, der im Haus wohnte, auch gleichzeitig Schulmeister war.

Ehemaliges Richterhaus

Gleich auf der linken Seite, lediglich durch einen sehr schmalen Durchgang vom Schulhaus getrennt, liegt das ehemalige Richterhaus, heute an seinem leuchtend gelborange gestrichenen Erdgeschoss und dem Fachwerkaufbau. Das ursprünglich erdgeschossige Haus wurde wahrscheinlich im 16. oder 17. Jahrhundert gebaut (man ist sich da nicht so ganz sicher) und 1918 noch einmal mit einem Fachwerkgiebel im sogenannten Schweizer Stil aufgestockt.

1434 statteten die Nürnberger Burggrafen Schwand mit einem Richteramt aus – und einen Galgen, der sich auf einem Hügel, dem sogenannten Galgenbuck, im Norden des Ortes befand. Die letzte Hinrichtung hat wahrscheinlich im Jahr 1790 stattgefunden. Einen Richter gab es in Schwand bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806, als das Fürstentum Ansbach-Bayreuth mitsamt Schwand vom Königreich Bayern einverleibt wurde.

Als Schwand 1632 von den Truppen Wallensteins zerstört wurde, kam der damalige Richter im Pfarrhaus unter. Es ist naheliegend, dass in dieser Zeit das Richterhaus repariert, wenn nicht sogar zu großen Teilen neu aufgebaut wurde. Beachtlich ist die für die damalige Bauweise doch recht hohe Raumhöhe im Erdgeschoss. Es wird angenommen, dass in der großen, saalartigen Stube damals auch richterliche Sitzungen abgehalten wurden und damit ein gewisses Ambiente notwendig war. Auch dieses Haus ist heute zum Wohnhaus umgebaut.

Das Büttelhaus

In der Nürnberger Str. 1 befindet sich ein auffälliges Fachwerkhaus mit einem seltsam anmutenden hölzernen Aufgang in den ersten Stock. Bei diesem Haus handelt es sich um ein früheres Büttelhaus. Ein Büttel war damals eine Art Ordnungshüter oder Gerichtsdiener. Seine Aufgaben erstreckten sich von der Überbringung einer Vorladung zum Gericht über Festnahmen und Beschlagnahmungen bis hin zur Vollstreckung von Strafen. Damit war er ein Hilfsarbeiter für den hier ansässigen Richter.

Mittelhembach

Ein weiterer Ortsteil der Marktgemeinde Schwanstetten ist der 235-Seelen-Ort Mittelhembach. Der Ort hat seinen Namen von seiner Lage am Hembach, der später in Rednitzhembach in die Rednitz mündet. Mittelhembach dürfte sich wahrscheinlich von Schwand aus als Weiler mit außenliegenden Gehöften oder auch markgräflich oder burggräflich-forstwirtschaftlichen Anwesen entwickelt haben, da gleich am Bach der herrschaftliche Forst begann.

Schriftliche Aufzeichnungen von Mittelhembach gibt es seit Mitte des 16. Jahrhunderts anlässlich einer Taufe im Kirchenbuch von Schwand. Bekannt im weiten Umkreis ist Mittelhembach bei vielen wegen seines Gasthofs zur Linde bekannt.

Ortsteil Hagershof

Wer hätte gedacht, dass der Einsiedlerhof ein eigener Ortsteil von Schwanstetten ist? Der Hagershof taucht zwar erst 1623 in Schriften mit zwei Herdstellen auf, ist aber wohl schon um einiges älter. Einige Historiker mutmaßen, dass ein Hof mindestens bis ins 14., vielleicht sogar bis ins 12. Jahrhundert zurück verfolgbar sei.

Einer der hier ansässigen Männer war ein sogenannter Pfarrbauer, denn der Lehnsherr des Hofes war gleichzeitig Pfarrer in Schwand. 1783 hatte sich der Ortsteil bereits verdoppelt, jetzt gab es schon vier Häuser (oder Herdstellen) und insgesamt zwanzig Einwohner.

Holzgut

Zusammen mit Hagershof, Oberfichtenmühle und Unterfichtenmühle ist Holzgut durch den Bau des Kanals von Schwanstetten abgeschnitten und bilden deshalb eine Enklave der Gemeinde.

Info: Wenn ihr noch mehr über die Geschichte der Marktgemeinde Schwanstetten inklusive historischer Fotografien erfahren und sehen möchtet, besucht die Seite: Museumsverein Schwanstetten

Märzenbecherwald Soos

Direkt am Parkplatz am Kanal befindet sich ein großes Waldstück im gemeindefreie Gebiet Soos. Dort findet man im Frühjahr ein ganz besonderes Highlight: Tausende von Märzenbecherblüten leuchten im März auf dem Waldboden unter den Kiefern. Ein kleiner Rundweg führt durch das Vorkommen. Bitte die Wege nicht verlassen und die Blümchen nicht pflücken oder für ein Foto zertrampeln, damit auch die anderen Besucher noch was davon haben!

Wanderung Zum RMD-Kanal Schwanstetten

Beschreibung

Wir starten unsere Wanderung vom Parkplatz am RMD-Kanal in der Höhe von Hagershof/Holzgut (auf der anderen Seite der Bundesstraße 2). Von hier aus halten wir uns rechts in Richtung Schleuse Leerstetten. Der eigentliche Wanderweg führt parallel zum Uferweg, wir finden den Uferweg aber schöner und wandern deshalb etwa 5 Meter weiter rechts direkt am Wasser entlang.

In der Höhe der ersten Anlegestellen der Schleuse (hier dürfen nur Mitarbeiter weiter geradeaus), macht der Uferweg eine S-Kurve leicht bergauf und mündet in den regulären Wanderweg. Hier halten wir uns links, laufen noch ein Stück durch den Wald und biegen dann an der großen Kreuzung, an der sich eine Picknickstelle befindet, nach links ab. Es geht am Schleusengebäude vorbei, dann dahinter direkt nach links auf den Uferweg auf der gegenüberliegenden Seite.

Wir wandern am Uferweg entlang immer geradeaus, unter der Rednitzhembacher Brücke hindurch bis zum Dükerbauwerk für den Hembach. Direkt am Düker führt ein Fußweg nach rechts. Wir umrunden das Becken links herum und folgen dem Weg bis zur asphaltierten Straße (Am Kanal), dort biegen wir nach rechts ab, gehen an der Kreuzung mit der Gaststätte Zur Linde geradeaus weiter und nehmen an der folgenden Gabelung den rechten Weg (Kirchenweg).

Hinter den letzten Häusern wird der Kirchenweg zum Mittelhembacher Weg und führt uns über die Äcker und Wiesen geradeaus an einem Teich vorbei nach Schwand hinein. Dort endet er hinter der Kirche an der Nürnberger Straße. Wir biegen nach rechts ab, gehen an den historischen Häusern vorbei bis zum Marktplatz mit der Ampelanlage am Gasthof Schwan.

Dort biegen wir nach rechts ab und wandern ein Stück über die Allersberger Straße, bis wir an der zweiten Straße nach links in die Erlengasse biegen. Hinter einem kurzen Waldstückchen treffen wir auf eine Kreuzung (Fritz-Dann-Str.). Über diese und die nächsten Kreuzungen gehen wir geradeaus weiter bis zum Lohweg (T-Kreuzung). Hier biegen wir nach rechts ab.

Nach 100 m kommen wir an einer Sternkreuzung an. Hier nehmen wir den Fußweg nach schräg links, der uns am Ortsrand entlang weiterleitet. Am Ginsterweg biegen wir nach links ab und wandern im Anschluss gleich nach rechts über den Kastanienplatz und geradeaus über den Köhlerweg weiter. An dessen Ende halten wir uns rechts und wandern auf der Alten Straße an der Grundschule vorbei und treffen hinter der Gemeindehalle auf die Sperbersloher Straße, an der wir nach links abbiegen.

Die Hauptstraße überqueren wir geradeaus und wandern auf dem Forstweg weiter durch den Wald (Achtung, keine Ampel!). Dort folgen dem breiten Forstweg bis zu einer breiten Straße am Waldrand und biegen nach rechts Richtung Harm ab. Im Ort nehmen wir den ersten Abzweig nach links und an den letzten Häusern bei der Gabelung den rechten Zweig. Dieser führt kerzengerade durch das Waldstück hindurch.

Hinter dem Waldrand nehmen wir an der Gabelung den rechten Weg, der uns über die Brücke auf die andere Seite des Kanals bringt. Etwa 30 m hinter dem Ende der Brücke führt uns ein breiter Weg nach rechts zum Uferweg, an dem wir nach rechts abbiegen. Der Uferweg bringt uns an Hagershof und Holzgut vorbei zurück zum Parkplatz, von dem wir gestartet sind.

Route

Höhenprofil

Details

- Start/Ziel: Wanderparkplatz am Kanal Höhe Holzgut/Hagershof

- alternativer Startpunkt: Schleuse Leerstetten

- Markierung: Zum RMD-Kanal

- Länge: 11 km

- Dauer: rund 3,5 Stunden

- Aufstieg: 63 m

- Abstieg: 64 m

- Schwierigkeitsgrad: leicht

- für Kinderwagen/Buggy geeignet: ja, mit geländetauglichem Modell (nicht barrierefrei)

- DOWLOAD Karte als pdf: RDM-Kanal.pdf

TOURENDATEN FÜR GPS-GERÄTE UND WANDER-APPS

So funktioniert´s: Anleitung zum Download und Importieren in eine Wander-App oder ein mobiles GPS-Gerät

Abstecher zum Märzenbecherwald

Essen und trinken

Auf dem Rundweg oder in direkter Nähe dazu liegen ein paar Gaststätten. Bitte erkundigt euch im Vorfeld über die Öffnungszeiten, damit ihr nicht versehentlich vor verschlossenen Türen steht. Am Wochenende kann es hier auch schon einmal etwas voll sein, deshalb solltet ihr eventuell reservieren, wenn ihr plant, in eines der Restaurants einzukehren.

- Gasthof Zum Schwan, Am Marktplatz 7, Schwanstetten

- La Rosa da Carlo, Rosengasse 1, Schwanst.

- Gasthof Zur Linde, Brückenstraße 2, Mittelhembach

Anfahrt: Wie komme ich nach Schwand?

Über die A6

Auf der A6 Nürnberg-Heilbronn nehmt ihr die Ausfahrt Roth (B2) und verlasst diese an der Ausfahrt Rednitzhembach. Dann biegt ihr nach links ab in Richtung Schwanstetten.

Parken

Wanderperkplatz am RDM-Kanal zwischen Rednitzhembach und Schwand (kurz vor der Brücke über den Kanal, in der Höhe der Abfahrt zum Hagershof auf der gegenüberliegenden Seite den asphaltierten Weg nehmen).

Alternative Startpunkte:

- Parkplatz an der Schleuse Leerstetten (an der Rednitzhembacher Str. Richtung Schleuse abbiegen, der Parkplatz liegt nach 200 m auf der rechten Seite)

Fazit

Was auf den ersten Blick wie ein alltäglicher Spaziergang am Rhein-Main-Donau-Kanal anmutet, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine Reise durch das bewegte Mittelalter im Landkreis Roth unweit der Metropole Nürnberg. Der Rundweg ist vor allem im März zu empfehlen, da im Wald neben dem Kanal ein großes Areal von Märzenbechern blüht. Aber auch ohne Märzenbecher ist der Rundweg zu jeder Jahreszeit schön.