Als wohl bekannteste Sehenswürdigkeit im südlichen Harzvorland gilt das 81 Meter hohe Kyffhäuser-Denkmal mit dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. und der in den Stein geschlagenen Figur Kaiser Barbarossas. Das Denkmal liegt auf dem Plateau des Kyffhäuserberges nahe Bad Frankenhausens, auf dem sich einst eine gigantische Burganlage von über 600 Meter Länge befand. Teile der Ober- und Unterburg sind immer noch erhalten und können erkundet werden. Neben einem spannenden Ausflug in vergangene Zeiten lässt sich ganz nebenbei ein wenig Geschichte erfahren.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Kyffhäuser – mehr als ein Gebirge

Der Kyffhäuser ist eines der kleinsten Mittelgebirge in Deutschland. Es liegt südlich des Harzes an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Gebirgszug erstreckt sich über 70 Quadratkilometer, höchster Berg mit gerade einmal knapp über 470 Metern Höhe ist der Kulpenberg mit seinem Fernsehturm.

In geologischem Sinne handelt es sich bei dem Gebirge um eine Pultscholle. Das bedeutet, dass die Scholle (also ein Stück Erdrinde) einseitig angehoben wurde, sodass sich auf der einen Seite eine langgezogene, flache Abschrägung befindet, auf der anderen Seite der Hang sehr steil abfällt. Neben dem Erzgebirge und dem Harz ist eben auch der Kyffhäuser auf diese Art entstanden.

Durch das milde, relativ regenarme Klima im Regenschatten des Harzes und die vielfältige Bodenbeschaffenheit haben sich vielfältige Landschafts- und Vegetationsformen ausgebildet. Die Hänge und Bergrücken sind meist von naturnahen Mischwäldern überzogen, an den Kalk- und Gipsflächen im Süden und Westen haben sich Trockenrasen ausgebildet.

Reichsburg Kyffhausen

Die erste der drei Burganlagen auf dem langgezogenen Grat des Burgberges im Nordosten des Kyffhäusergebirges, der nach drei Seiten hin steil abfällt und damit ideale Bedingungen für eine Wehranlage bietet, entstand wahrscheinlich Ende des 11. Jahrhunderts bis Anfang 12. Jahrhundert. Allerdings stand damals ihr Schicksal unter keinem guten Stern, denn nach dreijähriger Belagerung wurde sie schon 1118 wieder zerstört.

Es dauerte nicht lange, da machte man sich frischen Mutes an den Wiederaufbau, diesmal in den heute bekannten Ausmaßen von etwa 600 Meter Länge und 60 Meter Breite. Man kann sich vorstellen, dass die Arbeiten ganz schön Zeit in Anspruch nahmen. Deshalb vermutet man auch, dass sie sich bis in die Regierungszeit von Friedrich Barbarossa hinzogen.

Schick sah sie damals aus, denn die Wände waren wohl allesamt weiß verputzt, die Wohn- und Kirchenbauten aufwendig bemalt. Und weil man ja schließlich den Feind sehen wollte, war der Burgberg kahl, alle Bäume bis zu 300 Meter Entfernung vom von der imposanten Ringmauer abgeholzt. Das Gelände innerhalb der Burgmauern war in drei Teile aufgeteilt, die ihrerseits wieder durch Gräben voneinander getrennt waren:

Unterburg

Welcher Teil der Burganlage der älteste ist, darüber streitet man sich bis heute. Die sogenannte Unterburg, die man heute über einen kurzen Weg durch den Wald vom Parkplatz aus erreicht, hatte früher wohl einen eher eiförmigen Grundriss und wurde von einer Ringmauer von knapp 11 Meter Höhe umschlossen.

Mittendurch führt eine Trennmauer, die die nordöstliche Hälfte mit der Kapelle und dem Wohngebäude von den Wirtschaftsgebäuden und einem Wohnhaus an der Südmauer abteilt. Außerdem gab es noch ein Wachhaus und einen Wohnturm. Betreten werden konnte die Unterburg nur durch ein kleines Tor in der Mauer. Dieser Teil der Anlage ist heute noch am besten erhalten.

Mittelburg

Von der Mittelburg, die sich im Westen an die Unterburg anschloss, sind heute nur noch wenige Reste erhalten. Das liegt daran, dass diese durch einen Mühlsteinbruch im Mittelalter fast völlig zerstört wurde. Auf dem Weg von der Unterburg zum Kyffhäuserdenkmal durchquert man diesen ehemaligen Steinbruch.

Bei genauerer Betrachtung kann man dort schwärzliche Einschlüsse entdecken, die aus versteinertem Holz bestehen. Diese versteinerten Koniferen sind etwa 300 Millionen Jahre alt und damit eine echte Rarität im rötlichen Sandstein.

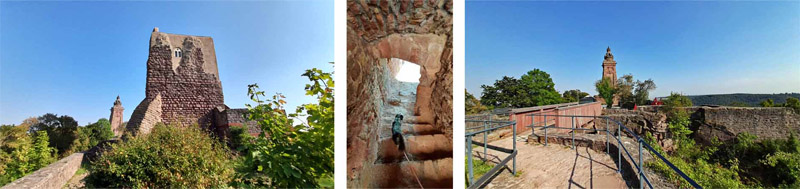

Oberburg

Ganz auf der anderen Seite des langgestreckten Bergrückens findet sich der vermutlich älteste Teil der Bauten. Die Oberburg war einst der wichtigste Bereich der Anlage und durch zwei Abschnittsgräben in drei Teile gegliedert. Dass die Oberburg heute einen recht bescheidenen Eindruck erweckt, hat zwei Ursachen.

Zum einen hat sich der Steinbruch, der die Mittelburg völlig zerstört hat, auch auf das Areal der Hauptburg ausgedehnt. Und dann hat man dort auch das Denkmal errichtet. Unglücklicherweise wurden vor den Bauarbeiten keine Untersuchungen der Bereiche durchgeführt. Und so liegen uns heute kaum Informationen über die einst wohl prächtigen Gebäude vor, die einst hier standen.

Man weiß noch um einen Palas, eine Kapelle, den Burggarten, einen quadratischen Turm und weitere zu Wohnzwecken dienende Gebäude, die teils sehr stattlich ausgestattet waren. Erhalten sind lediglich die Ruinen des westlichen Areals hinter dem Abschnittsgraben im Felsen. Zugang war damals über eine Zugbrücke möglich, wie die Reste eines Auflagers erkennen lassen.

Der Barbarossaturm

Fast auf dem höchsten Punkt am westlichen Ende der Burganlage ragt der quadratische Bergfried hoch über die Landschaft hinaus. Der sogenannte Barbarossaturm wurde zu Zeiten Friedrich I. gebaut und misst gut 10 mal 10 Meter. Dabei sind seine Wände an die drei Meter dick. Einen Zugang gab es nur im zweiten Obergeschoss, und der wurde von Wachen geschützt.

Ursprünglich war der Barbarossaturm einmal an die 30 Meter hoch und endete mit einem Ziegeldach mit Zinnenkranz ringsum. Heute, nach der Restaurierung bringt er gerade einmal die Hälfte, also 15 Meter, zustande. Diese Sanierung im Jahr 2006 hatte man durchgeführt, um den Turm wieder für Besucher begehbar zu machen.

Rekordverdächtig: der Burgbrunnen

Hauptzugang zur Burg war das Erfurter Tor, das sich südlich vom Denkmal befindet. Erhalten sind die Bauten ganz am Ende des Areals. Hierzu gehört auch der Burgbrunnen, der sagenhafte 176 Meter Tiefe misst und damit zu den tiefsten Burgbrunnen weltweit gehört. Allerdings stieß dieser trotz enormen Ausmaßes immer noch nicht auf Grundwasser, sondern wurde von Sickerwasser gespeist.

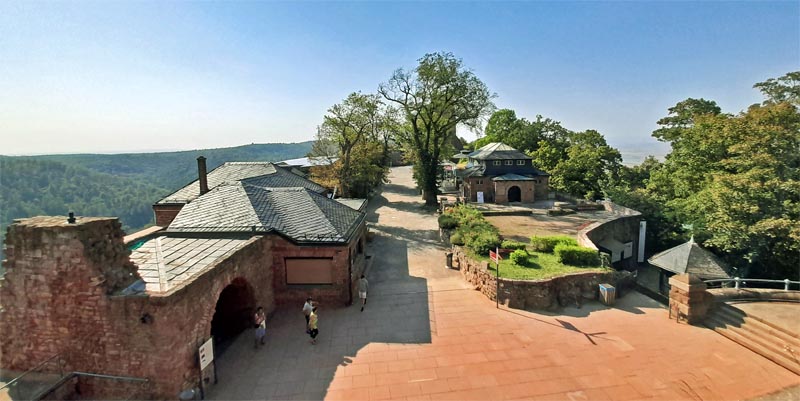

Museum auf der Oberburg

Zwischen dem Denkmal und den historischen Bauten der Oberburg befinden sich heute Verwaltungsgebäude und ein Museum. Die ursprünglichen Bauten wurden ebenfalls durch einen weiteren Steinbruch jüngeren Datums vernichtet.

Friedrich Barbarossa

Auf dem nordöstlichen Berg des Kyffhäusergebirges stand einst eine Burg. Aber nicht irgendeine, denn mit einer Länge von sagenhaften 600 Metern und 60 Meter Breite gehörte sie zu den mächtigsten Anlagen im gesamten mittelalterlichen Deutschland. Entstanden ist sie in der Regierungszeit Friedrich I. Barbarossa im 12. Jahrhundert.

Viele kennen den charismatischen Friedrich I. von seinem Beinamen her, den ihm die Italiener wegen eines sehr auffälligen Merkmals gaben, seinem roten Bart: Friedrich Barbarossa. Der Kaiser Rotbart, klar. Berühmt ist er allerdings nicht wegen seines roten Bartes, sondern deshalb, weil er als erster Staufer zum Kaiser des römisch-deutschen Reichs gekrönt wurde. Das war 1155.

Nur drei Jahre zuvor war der Schwabenherzog in Aachen zum König gekrönt worden. So ganz koscher war seine Krönung durch den Papst in Rom allerdings nicht. In seiner 38 Jahre andauernden Regierungszeit hat er sein Reich systematisch ausgebaut.

Auf ihn sind unzählige Burgen- und Städtegründungen zurückzuführen. Als oberster Lehnsherr beschrieb er die genauen Pflichten der Lehnsherren und band damit die geistlichen und weltlichen Fürsten an sich, schuf die Territorien Franken und Schwaben.

Verwunderlich ist tatsächlich, dass er es geschafft hat, seinem Reich das das Wort heilig zuzufügen. Denn das bedeutete, dass der Kaiser – im Gegensatz zum Papst – seine eigene Heiligkeit besaß und diese aus sich selbst erfuhr.

Die Barbarossa-Sage

Natürlich gibt es zu Kaiser Rotbart auch eine Sage: In dieser heißt es, der berühmte Kaiser sei gar nicht gestorben! Er schlafe in einem Schloss im Inneren der Erde – zumindest solange, wie Raben um den Berg herumflögen. Dort soll er auf seinem mächtigen Thron an einem Tisch aus Marmor bis heute sitzen und darauf warten, aufzuerstehen um die Welt zu retten und Frieden zu stiften. Deshalb schicke er alle 100 Jahre einen Zwerg an die Oberfläche, der herausfinden soll, ob die Raben noch um den Berg kreisen. Sind die Raben noch da, dann schläft Kaiser Barbarossa für weitere einhundert Jahre.

Die Barbarossahöhle

Für viele Besucher des Geoparks Kyffhäuser jedoch schläft der rotbärtige Kaiser in der gleichnamigen Höhle bei Frankenhausen, der Barbarossahöhle. Mit (einiger) Fantasie ist sein roter Bart erkennbar, der nach den vielen Jahren des Schlafes durch die Tischplatte gewachsen ist.

Ungeachtet der Sage und des durch den Tisch gewachsenen Bartes ist die Barbarossahöhle auch aus geologischer Sicht einzigartig. Es handelt sich hier nämlich um eine seltene Anhydrithöhle. Im Gegensatz zu den Gebilden in einer Tropfsteinhöhle, die durch Kalkablagerungen (Calziumcarbonat) aus dem durchsickernden Wasser entstehen, hängen hier in den hallenartigen Hohlräumen skurril anmutende Gipslappen (Calziumsulfat) herunter.

MEHR INFOS ZUR BARBAROSSAHÖHLE

Die Kyffhäusersage

Und natürlich gibt es auch noch eine Erweiterung der Barbarossa-Sage: Hier heißt es, Barbarossa werde so lange schlafen, bis Deutschland geeint sei. Sein Bart wächst um den Tisch herum, bisher zweimal. Wenn er die dritte Runde geschafft hat, wacht Kaiser Rotbart auf und seine Herrschaft beginnt von Neuem – oder das Ende der Welt ist nahe.

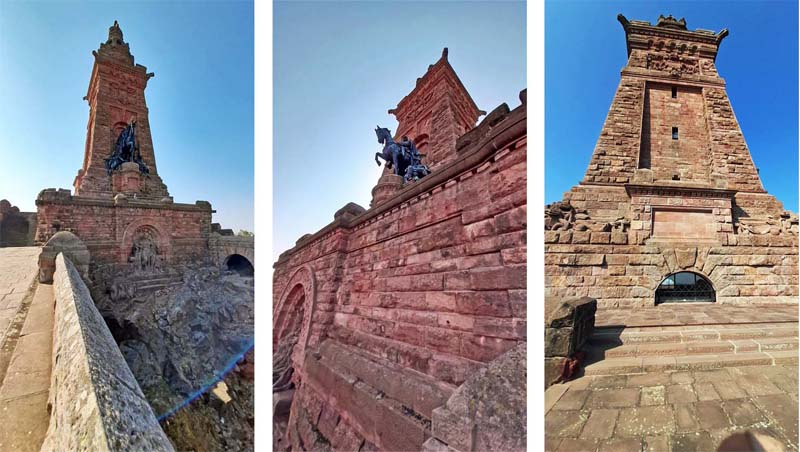

Das Kyffhäuserdenkmal

Auch wenn es so aussehen mag, weil sich das monumentale Denkmal perfekt in die Burganlage einfügt, so ist dies doch erst viele Jahrhunderte später als die eigentliche Burg entstanden. Und es hat auch nicht Kaiser Barbarossa gebaut. Denn eigentlich ist das Denkmal zu Ehren Kaiser Wilhelms errichtet worden.

Das ist vielleicht ein wenig schwierig zu verstehen. Deshalb ein paar Worte dazu:

Nachdem gut 800 Jahre lang das (Heilige) Römische Reich bestanden hatte, wurde dies von Kaiser Franz II. aufgelöst, weil er Napoleon nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Denn nach dem Dritten Koalitionskrieg traten 16 deutsche Fürstentümer aus dem Heiligen Römischen Reich aus und traten dem Rheinbund bei, den Napoleon geschaffen hatte.

Kaiser Wilhelm I.

Es folgte eine Zeit der Umstrukturierung und Reformen. Bis, ja bis sich dann 1871 nach den Kriegen Reichskanzler Bismarcks wieder einmal alles völlig veränderte und die Monarchie Einzug hielt. Im Schloss Versailles wurde am 18. Januar das Deutsche Kaiserreich ausgerufen, zum ersten Kaiser der bereits über 70-jährige Wilhelm I. gekrönt.

Kaiser Wilhelm wurde sehr alt und konnte noch einige Jahre als Kaiser regieren. Er starb 13 Tage vor seinem 91. Geburtstag. Aus Verehrung an ihren Kaiser entstand dann recht schnell die Idee, ihm ein Denkmal zu errichten. Und weil man Kaiser Wilhelm auch gerne als Barbablanca (also Weißbart) bezeichnete, war schnell die Brücke zu Kaiser Barbarossa geknüpft. Und wo wäre eine passendere Stelle für das Denkmal zu finden als auf dem Kyffhäuserberg hier in Thüringen!

Ausschlaggebend für die Wahl war vielleicht auch die Sage von Kaiser Barbarossa. Denn sie setzt sich mit Kaiser Wilhelm fort: Im Jahr 1871 wurden die Raben vertrieben. Denn das neue Symbol des Kaiserreichs, der Reichsadler, vertrieb die schwarzen Vögel. Und damit wurde (im Prinzip) der Zauberschlaf erlöst. Die Welt war wieder in Ordnung

Preisausschreiben

Man mag es ja nicht glauben, aber die Gestaltung des Denkmals wurde durch ein Preisausschreiben bestimmt. Daran teilnehmen durften ausschließlich deutsche Künstler. Anforderungen gab es nur wenige, die Teilnehmer durften ihrer Kreativität nahezu freien Lauf lassen. Ein wenig militärisch sollte es dann schon aussehen, und vor allem von Weitem gut sichtbar sein.

Es wurden 24 Entwürfe eingereicht, den Zuschlag bekam der noch recht junge Architekt Prof. Bruno Schmitz, der bereits das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal Porta Westfalica in Koblenz kreiert hatte.

Entstanden ist ein beachtliches Turmmonument mit der Figur Kaiser Barbarossas im Fundament. Darüber erhebt sich ein Reiterstandbild von Wilhelm I. Nach sechs Jahren Bauzeit wurde das Denkmal am 18.06.1896 eingeweiht. Der Termin war mit Bedacht gewählt, denn es war der Jahrestag des siegreichen Einzugs Kaiser Wilhelms in Berlin nach dem Krieg gegen Frankreich.

Ein paar Fakten zum Denkmal

- Baubeginn: 1890

- Veranschlagte Kosten: 400.000 Mark

- Tatsächliche Kosten: knapp 1,5 Millionen Mark

- Komplette Fertigstellung: 1897

- Ausmaße: 131 m Länge, 96 m Breite, 81 m Höhe

- Höhe des Turms alleine: 57 m (247 Stufen hinauf zur Aussichtsebene)

- Skulptur Barbarossa: 6,5 m Höhe

- Reiterstandbild Kaiser Wilhelm: 9,7 m Höhe (fast 9 Tonnen Kupfer)

Hindenburg auf dem Kyffhäuser

Und natürlich hat auch das Naziregime hier am Kyffhäuser-Denkmal seine Spuren hinterlassen. 1939 drapierte man eine überlebensgroße Figur zu Ehren Hindenburgs aus bayrischem Porphyr auf den Berg. Die fünf Meter große Statue wurde nach dem Krieg wieder abgerissen. Eigentlich wollten sie die Sowjetsoldaten sprengen und damit vernichten. Aber das erwies sich wegen des harten Porphyrs als unmöglich. Also vergrub man sie halt einfach irgendwo.

Im Sommer 2004 grub man sie dann am ehemaligen Ferienheim der Staatssicherheit der DDR wieder aus. Anscheinend war man schon früher auf die Füße der Statue gestoßen, allerdings wurde der Fund dann aus politischen Gründen lieber totgeschwiegen.

Und dort liegt die Statue immer noch und gammelt vor sich hin, denn anscheinend kann sich niemand entscheiden, was denn nun mit ihr passieren soll. Inzwischen hat sich der Efeu über das Monument ausgebreitet. Vielleicht wird es ja Teil des neuen Museumskonzepts, das die Kyffhäuser Stiftung gerade für das neue Besucherzentrum in Angriff nimmt …

Kyffhäuser: Besucherinformationen

Adresse

Kyffhäuser-Denkmal

99707 Kyffhäuserland, OT Steinthaleben

Öffnungszeiten:

Unterburg und Mittelburg

- frei begehbar

- Eintritt frei

Denkmal und Oberburg

- ganzjährig täglich geöffnet

- November bis März: 10 bis 17 Uhr

- April bis Oktober: 9:30 bis 18:00 Uhr

- Hunde dürfen an der Leine im Außenbereich mitgenommen werden, nicht in die Gebäude hinein

- Führungen

Eintrittspreise Stand 2025

- Erwachsene: 9,50 Euro

- Studenten, Schüler, Azubis: 5,50 Euro

- Kinder bis 6 Jahre: frei

- Familienkarte (2 Erw. + 1 Kind unter 15): 19,50 Euro

- jedes weitere Kind: 2,50 Euro

- freier Eintritt bei Vorlage der HarzCard

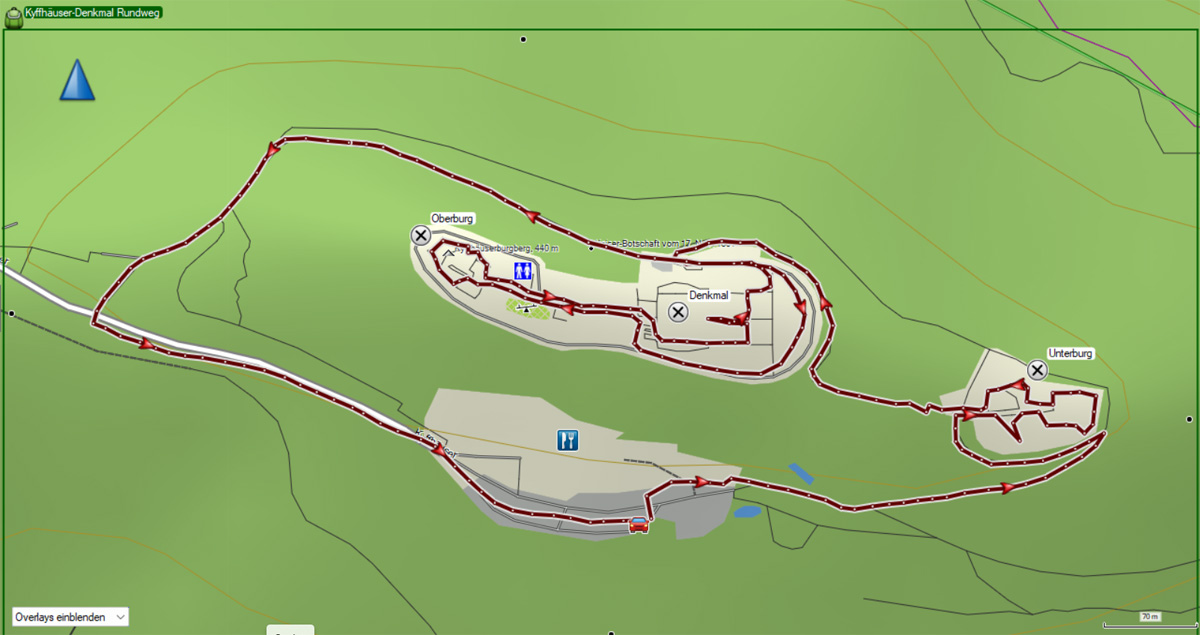

Kurzer Rundweg zum Kyffhäuser-Denkmal

Vom Parkplatz aus ist noch ein kurzer Fußweg zu den Burgen und dem Denkmal notwendig.

Route

Höhenprofil

Details

- Start/Ziel: Parkplatz vor dem Denkmal

- Länge: 2,8 km

- Dauer: 1 Stunde Gehzeit, bei Besichtigung etwa 3-4 Stunden einplanen

- Anstieg: 73 m

- Abstieg: 74 m

- Schwierigkeitsgrad: mäßig

- Kinderwagen-/Buggy-geeignet: ja (allerdings nicht in die Gebäude)

- Weg barrierearm, in der Burg/Denkmal zum Teil Treppen

- DOWNLOAD Karte als pdf: Kyffhäuser-Rundweg-Karte.pdf

TOURENDATEN FÜR GPS-GERÄTE UND WANDER-APPS

So funktioniert´s: Anleitung zum Download und Importieren in eine Wander-App oder ein mobiles GPS-Gerät

Essen und trinken

Bistro Kaiser-Picknick

Auf dem Gelände des Denkmals (nur mit Eintrittskarte begehbar) befindet sich ein Bistro.

- ab etwa 11:00 Uhr geöffnet

Burghof Kyffhäuser, Kyffhäuser 4

Am Fuße des Denkmals nur ein paar Schritte vom Parkplatz entfernt liegt der Burghof Kyffhäuser.

Öffnungszeiten (Stand März 2025)

- Samstag: ab 12:00 bis 20:00 Uhr

- Sonntag: ab 11:00 bis 17:00 Uhr (mit Kaiserbuffet)

- Aktuelle Infos

Anfahrt: Wie komme ich zum Kyffhäuser-Denkmal?

Öffentliche Verkehrsmittel

Da das Denkmal doch etwas abgelegen zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra an der Grenze von Thüringen nach Sachsen-Anhalt liegt, ist die reguläre Busverbindung nicht ganz so gut. Deshalb gibt es in den Sommermonaten einen Kyffhäuser-Rufbus (Ende März bis Ende Oktober). Alle Infos und Telefonnummer findet ihr unter Kyffhäuser Saisonlinie.

Mit dem Auto

Adresse fürs Navi: Kyffhäuser, 99707 Steinthaleben

Aus dem Süden:

Auf der A71 Erfurt-Sangershausen nehmt ihr die Abfahrt 4 Richtung Kölleda, dann immer Richtung Frankenhausen fahren. Ab Frankenhausen der Beschilderung nach Berga/Kelbra folgen. Vor Kelbra geht es nach rechts auf die L2297.

Aus dem Norden:

Es geht über die A7 in südlicher Richtung bis zur Ausfahrt 67 Harz/Osterode/Clausthal-Zellerfeld, dann über die B243 und die L3243 nach Nordhausen. Dort wechseln wir auf die A38 Richtung Leipzig und fahren gleich an der Abfahrt 13 Bad Frankenhausen/Kelbra wieder ab auf die B85 Richtung Bad Frankenhausen. Hinter Kelbra biegen wir nach links auf die L2297.

Parken

Direkt unterhalb des Denkmals liegt ein kostenpflichtiger Parkplatz (etwa 3 Euro pro 24 Stunden). Der Parkplatz ist auch für größere Fahrzeuge und Wohnmobile geeignet. Der Parkplatz ist ganzjährig geöffnet und die Gebühr beinhaltet auch das Übernachten.

Vom Parkplatz aus sind es noch etwa 10 bis 15 Minuten Fußweg zum Kyffhäuser-Denkmal.

Fazit

Wer das Kyffhäuserdenkmal besuchen möchte, der sollte ein wenig Zeit einplanen. Um alles etwas intensiver zu erkunden, benötigt man schon ein paar Stunden. Wenn ihr auch noch etwas essen und trinken möchtet, ist schnell der halbe Tag vorbei. Es lohnt sich wirklich, denn neben dem Denkmal gibt es noch viele andere Sachen zu entdecken. Hunde dürfen an der Leine mitgenommen werden, lediglich in den Gebäuden müssen sie draußen bleiben. Die Wege sind zum Großteil barrierefrei, sodass es bis auf ein paar Ausnahmen keine Probleme mit dem Kinderwagen, Buggy oder Rollator beziehungsweise einem Rollstuhl gibt. Die Türme und der Burgbrunnen können nur über Treppen erreicht werden.